杜林裹屍布是真是假?

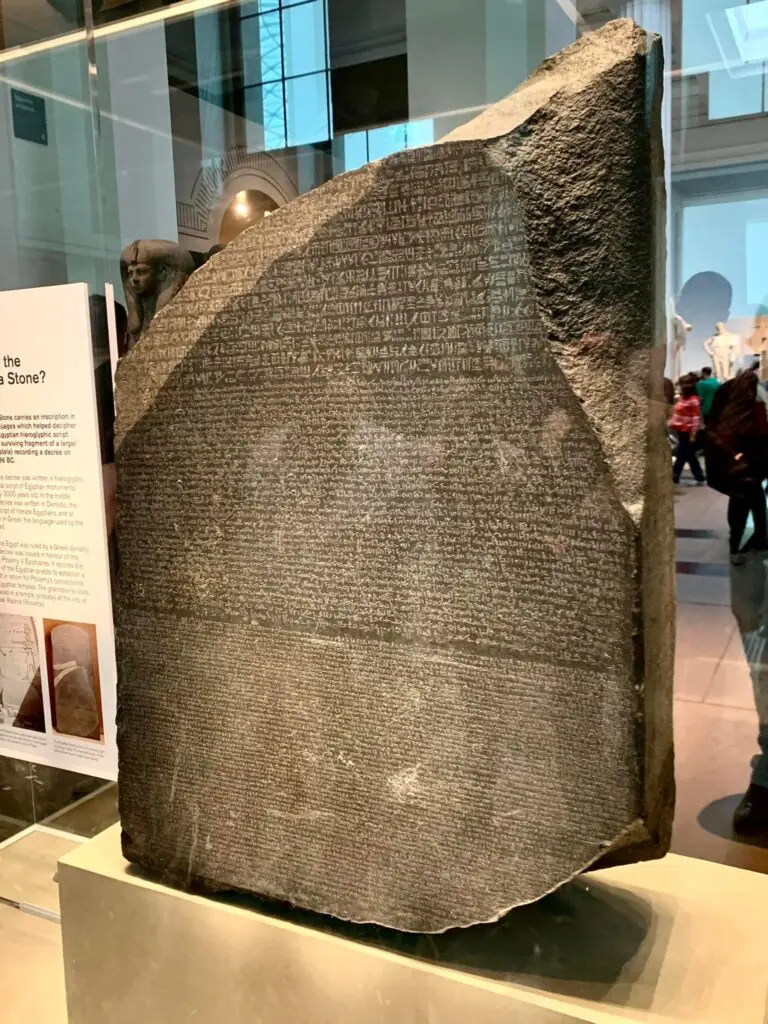

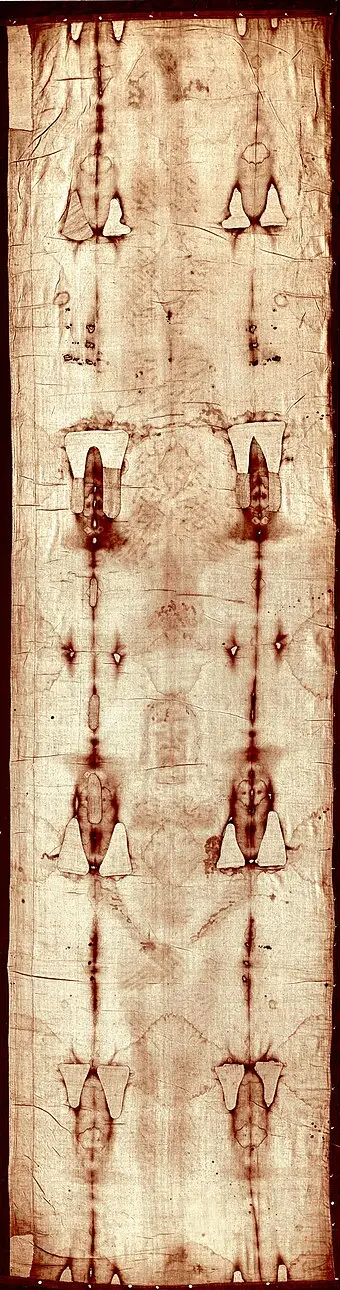

2023年10月我短暫停留杜林(Turin, 或譯為都靈),抵達杜林的第二天,我就慕名前往杜林主教座堂(Turin Cathedral)。這座教堂不若歐洲其它更宏偉的教堂有名,卻收藏了一件極具神秘色彩的物品,那就是杜林裹屍布。據稱耶穌的門徒將他自十字架取下後,就是用這塊布包裹他的屍體,結果他的臉孔與全身輪廓便印在布上面,因而成為天主教的聖物。 杜林裹屍布長4.4公尺、寬1.1公尺,上面有兩個分別為正面與背面的人體圖像,兩者在頭頂處相接,代表這塊布是從頭部對折蓋住身體前後。由於圖像上疑似傷口的位置相當吻合釘於十字架上的情況,臉孔又符合傳統描繪的耶穌長相,令信者更加深信不移。 那麼歷史上有關於這塊裹屍布的記載嗎?杜林主教座堂提供的簡介中,提及西元544年埃德薩(Edessa,位於現今土耳其的 Urfa)出現一塊有耶穌臉孔的布,據稱絕非人為繪製。這塊神奇的布幫助埃德薩免於波斯人的入侵,後來於944年被帶到君士坦丁堡,並首度被判定為主的裹屍布。不過這件聖物是否就是杜林裹屍布,並沒有其它歷史資料可以佐證。 根據目前所知最早的可靠文獻,曾參與十字軍東征的法國騎士夏爾尼(Geoffrey de Charny)於1356年過世後,其遺孀將裹屍布放在教堂中陳列展示。1453年,夏爾尼的孫女將裹屍布轉讓給薩伏伊王朝 (Savoy) 的公爵路易一世,存放在一座教堂裡。1532年教堂失火,裹屍布因而留下燒焦的痕跡與破洞。1578年,當時的薩伏伊公爵下令將裹屍布轉移到杜林,一直保存至今。 其實杜林裹屍布上的圖像直接用肉眼看並沒有那麼明顯。1898年,杜林裹屍布首次由義大利攝影師皮亞(Secondo Pia)進行拍攝,結果拍出來的負片才顯現出清楚的面孔。不過許多科學分析顯示這絕不可能是耶穌的臉,其中最直接的證據就是碳14測定法。 1988年,牛津大學、亞利桑那大學和瑞士聯邦理工學院三所大學獲准從裹屍布的一角採樣,各自獨立進行化驗,碳14測定的結果顯示,裹屍布的年代在公元1260年至1390年之間,絕不是耶穌時代的物品;這個年代也和前面所說最早的可靠文獻符合。 但還是有人主張採檢的樣本有可能是後人所做的修補,不能就此認定裹屍布的年代。不過,還有其它針對「血跡」的分析、手臂比例、人體與布的接觸面……等等,也都指向上面的圖像是人工繪製的。 梵諦岡教廷並未對杜林裹屍布的真假發表聲明,但肯定它的神聖性。例如2013年杜林主教座堂公開展示裹屍布時,教宗方濟各便用「這個人的聖像」稱之,並表示「裹屍布的人邀請我們沉思拿撒勒的耶穌」。 我原以為會有很多信徒前來朝聖,但進到教堂卻發現人並不多。不知道是因為來了也看不到杜林裹屍布(它平常並未對外展示,而是安置在教堂角落的房間裡,收藏於防彈玻璃製成的密閉盒子內,裡面注入惰性氣體防止變質),或是現在大家多以平常心視之了? 參考資料: