尋找外星文明的人

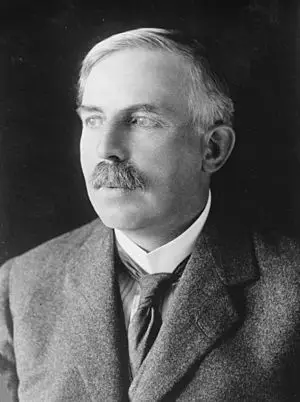

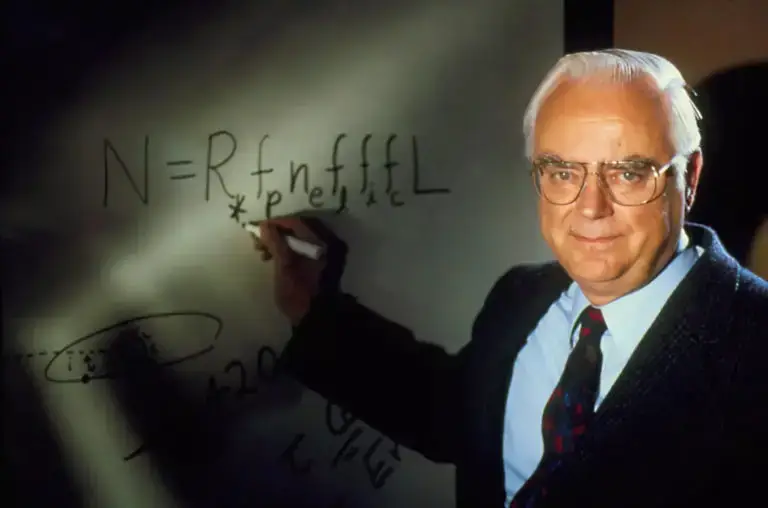

在夜空下仰望繁星若塵,除了讚嘆宇宙之浩瀚,不免也會猜想某個遙遠的星系是否也存在著其他智慧生物吧? 這個念頭在以往只能是不著邊際的幻想,直到美國天文學家德雷克 (Frank Drake) 積極倡導,才落實為嚴肅的實際計畫。但就在昨夜 (9 月 2 日),這位推動以科學方法尋找外星文明的第一人溘然長逝了。 德雷克於 1930 年出生在芝加哥,八歲時父親告訴他太陽系還有許多行星,他不禁幻想更遙遠的星系中,或許也有類似地球的行星,上面住著和我們一樣有房子、車子的外星人。這個幼時的幻想像個幼苗在他心中紮根,到了康乃爾大學又更佳堅定。由於他參加了海軍預備軍官培訓計畫,因此大學一畢業就到海軍軍艦上當通訊官,直到 1955 年退役後,進入哈佛大學研究所攻讀無線電天文學。 德雷克於 1958 年取得博士學位後,隨即到「國家無線電天文觀測站」任職,兩年後,他將無線電望遠鏡對準 12 光年外,位於鯨魚座的天倉五,以及 10.5 光年外,位於波江座的天苑四,搜尋是否有值得注意的特殊訊號。這個原為「奧茲瑪計畫」(Project Ozma, 名稱取自《綠野仙蹤》中的奧茲瑪女王) 便是後來「搜尋地外文明計劃」(Search for ExtraTerrestrial Intelligence,簡稱SETI) 的濫觴。 1961 年,德雷克召開首屆 SETI 研討會,會中提出了著名的「德雷克公式」,用以估算我們有機會以無線電波接觸到的外星文明數量: N = R* x fp x ne x…