為什麼Nvidia下一代的晶片架構命名為Blackwell?

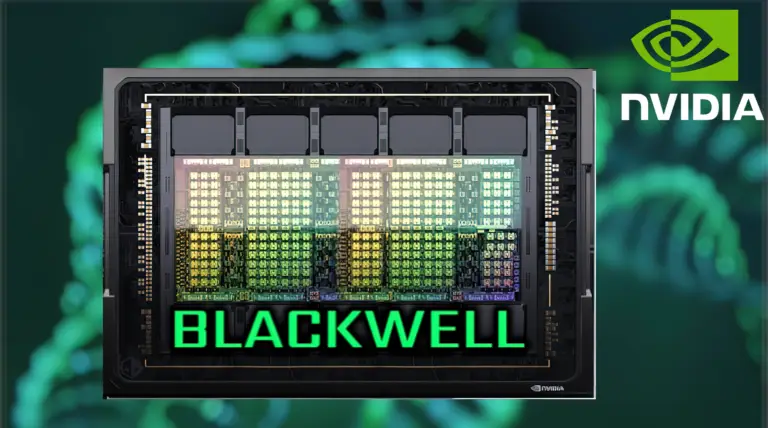

Nvidia昨夜公布上季營收和獲利,雙雙超乎預期,執行長黃仁勳並表示「加速運算和生成式AI已經到達臨界點」,令人更加期待即將在3月18日發表的次世代GPU “B100”。 Nvidia目前這一代的晶片架構名稱取自「COBOL之母」Grace Hopper(我曾在2021年4月Nvidia發表時,撰文介紹過她),下一代的架構命名為Blackwell,所致敬的又是何方神聖? 布萊克威爾(David Blackwell)是非裔美國人,1919年4月24日出生於伊利諾州南部。他八年級前就兩度跳級,16歲進入伊利諾大學香檳分校就讀數學系。他是在高中時因為幾何課程而燃起對數學的熱愛,不過他不敢夢想當數學家,只打算大學畢業後能當個小學老師。 大三那年,布萊克威爾確定自己適合研究數學後,下定決心念研究所。結果他三年念完大學,一年取得碩士學位,兩年完成博士論文,22歲就成為學校有史以來第一位非裔的數學博士,全美則是第七位。 布萊克威爾隨即在1941年獲邀至普林斯頓高等研究院進行為期一年的博士後研究,由於他是第一位進駐的黑人,引起了不小的騷動。原來高等研究院的研究員自動成為普林斯頓大學的訪問學者(高等研究院是獨立機構,與普林斯頓大學並無隸屬關係),但當時的種族偏見仍相當普遍,普林斯頓大學的校長也不例外,他不但不讓布萊克威爾參與校內的交流活動,還組織抗議行動,反對高等研究院同仁連署讓布萊克威爾多待一年的提議。 結束博士後研究後,布萊克威爾明白一般大學不可能聘用他,只能向全美104家黑人大學都投遞履歷,結果只有三家提供他教職。他在其中兩家各擔任一年的講師後,於1944年至黑人大學中最富盛名的霍華德大學(Howard University)任教,三年後就成為教授及數學系系主任。 1954年,布萊克威爾獲邀至加州大學柏克萊分校擔任客座教授,隔年成為該校第一位非裔終身教授,並於1957至1961年期間擔任統計系主任。他在柏克萊一直待到1988年,屆滿70歲才退休。2010年,布萊克威爾因中風引起的併發症病逝,享年91歲。 布萊克威爾生前發表84篇論文,主題涵蓋機率、貝式統計、統計推理、序列分析、馬可夫鏈、動態規劃、博弈理論、決策理論、資訊理論、邏輯、集合論。他的多篇論文至今被當代的研究所引用,而且有許多定理與概念是用他的姓氏命名,包括Blackwell確定性、Blackwell賽局、Blackwell更新定理、Blackwell空間、Blackwell最佳策略、Blackwell接近性定理、Blackwell實驗組合理論、Blackwell通道以及Rao-Blackwell定理等,他的影響與貢獻由此可見一斑。 現今人工智慧的發展和布萊克威爾的研究主題都有關係,而他身處種族偏見的時代,卻能在不友善的社會環境中做出巨大貢獻,尤其難能可貴,這或許就是Nvidia將下一代的晶片架構命名為Blackwell,以向他致敬的原因吧。 參考資料: