電影《奧本海默》中的真與假

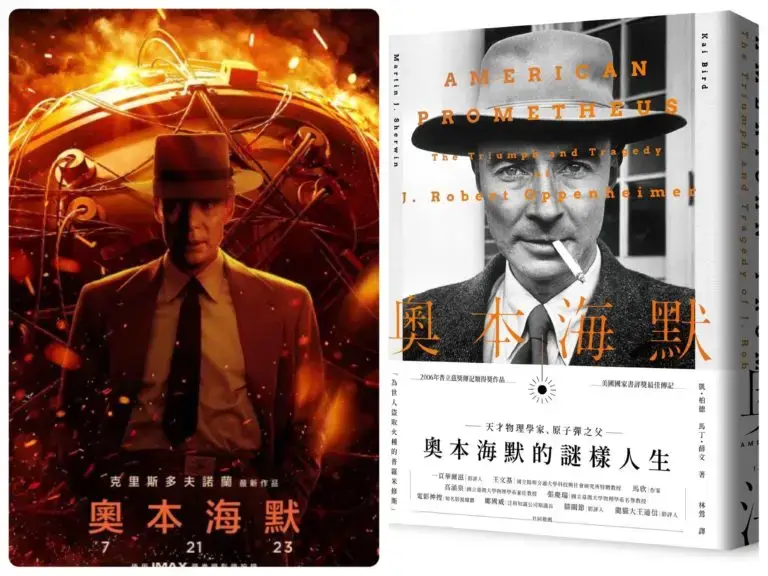

諾蘭這部電影主要是根據 ”American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” 這本書(中譯本書名和電影相同也叫《奧本海默》,由時報出版發行)。這本書的兩位作者蒐集了數千份記錄、信件和大量的機密文件,並採訪近百位奧本海默的朋友、親屬和同事,花了二十五年時間才完成這本上千頁的巨著,堪稱是最具代表性的歐本海默傳記, 2006 年也獲得普立茲獎以及美國國家書評獎的肯定。 那麼電影《奧本海默》是否符合書中所記載的史實?我得佩服的說:是的,除了少數幾處之外,幾乎都忠於史實,甚至很多對白完全就是當事人當初的原話。電影中有些情節觀眾可能會以為是特意塑造的戲劇效果,其實也都是真的,例如:(以下涉及電影情節,僅適合已看過電影者。) 歐本海默真的曾在教授桌上的蘋果下毒。 泰勒真的計算出核爆可能引發失控的連鎖反應,點燃整個大氣層。 歐本海默的情人瓊真的服藥之後,頭埋入浴缸中溺死,引起各方猜測是否真屬自殺。 最後一次的內爆測試的確顯示核試爆可能失敗。 原子彈試爆前夕的確暴風雨來襲,直到清晨四點才開始放晴。 歐本海默真的和太太約定以「收床單」為暗號,通知她核試爆結果。 費曼真的沒用黑玻璃,在軍車內以裸眼直視核試爆的光芒。 歐本海默真的在出口同位素給挪威的聽證會中講了那些話,引起哄堂大笑,讓在場的史特勞斯又窘又怒。 不過也有幾處就與史實不符了,包括: 波耳差點吃下毒蘋果 並沒有。毒蘋果事件發生在 1925 年晚秋,1926 年春天,拉塞福才將歐本海默介紹給波耳認識。 建議歐本海默前往哥廷根大學的人也不是波耳,而是是哥廷根大學的理論物理研究所主任玻恩。玻恩到劍橋訪問時遇見歐本海默,認為他頗有天分,便邀請他來自己的學校,玻恩也就成為他的指導教授。 歐本海默去找愛因斯坦驗算大氣層是否有可能被引爆 並沒有,他是去芝加哥大學請康普頓驗算。(康普頓於1923年以實驗證明X光散射的數據只能用粒子碰撞解釋,證明愛因斯坦的光量子假說。他在曼哈頓計畫中負責領導芝加哥大學的冶金實驗室。) 事實上,歐本海默在 1947 年接任普林斯頓高等研究院院長前,對愛因斯坦這些抗拒哥本哈根學派的老頑固是相當不以為然的。1945 年,歐本海默被高等研究院列入終身教授的候選人名單,愛因斯坦也不贊成,認為包立更適合。不過九年之後歐本海默面臨聽證會調查時,愛因斯坦仍和其他教授聯名聲援歐本海默。 波耳說海森堡於 1941 年來訪時,告訴他德國使用重水做減速劑 波耳的確於…