開啟量子加密的人

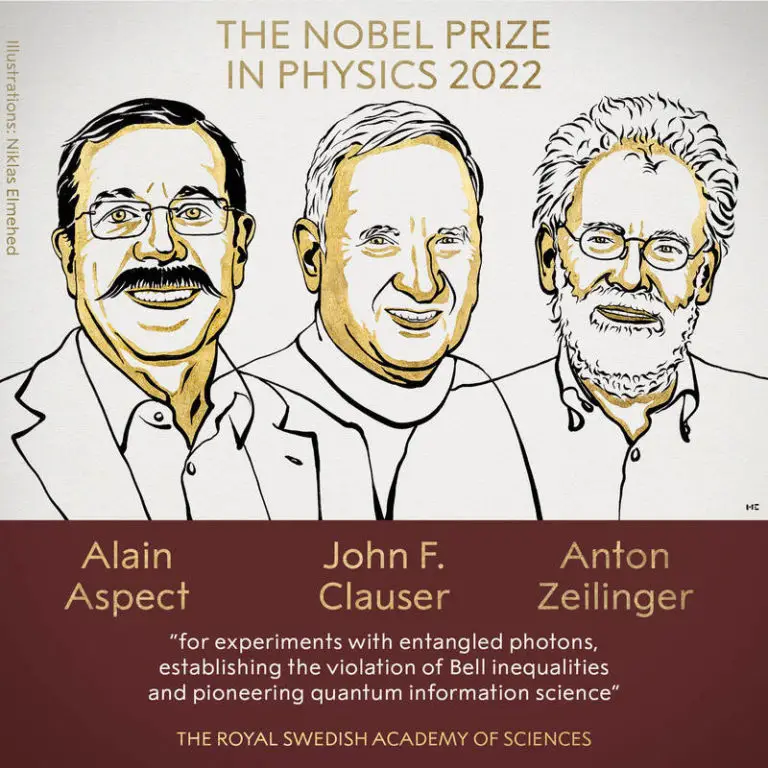

長久以來,偽鈔的問題一直無法解決,發行銀行只能藉由精細的雕工、特殊的紙張、墨水,或是加上雷射標籤等技術上的門檻,來防範歹徒製造偽鈔。然而這些設防畢竟都在鈔票上,理論上歹徒還是可以做出就連銀行都難辨真假的偽鈔。那麼,是否有可能做出絕對無法被仿冒的貨幣?這篇所要介紹的史蒂芬·威斯納 (Stephen Wiesner) 便想出了這麼一個方法,而這個方法後來便成為量子加密,乃至量子資訊科學的濫觴。 求學過程 威斯納出生於 1942 年 8 月 30 日,父親是電機博士,參與過雷達研發、曼哈頓計畫,以及登月計畫,後來到麻省理工學院任教,從工學院院長一路當上校長。耳濡目染之下,威斯納自小就對量子力學、資訊理論與電子通訊充滿興趣,常從父親的書架上取閱這方面的書籍。 1960 年,威斯納進入加州理工學院,大一物理的實驗課中,和他一組的同學正是克勞澤 (John Clauser,1972 年首度以實驗證明貝爾不等式不成立,而於今年獲得諾貝爾物理獎,關於他的介紹可參見這篇文章)。他們對物理都充滿熱枕,常互相討論,兩人很快成為好朋友,還一起合資買了台二手車。然而威斯納卻在兩年後因課業死當遭到退學,在東岸工作的父親乾脆安排他就近來位於美國麻州的布蘭戴斯大學 (Brandeis University) 就讀。 威斯納和化學系的查理.班奈特 (Charles Bennett) 成為室友。他們兩人原是同年紀,但由於威斯納是重讀大學,所以與當時大三的班奈特差了兩屆,但這無礙於兩人成為惺惺相惜的好朋友。這份友誼在日後也促成班奈特接手威斯納的研究,實現絕對安全無虞的量子通訊。 1964 年,貝爾 (John S. Bell) 以訪問學者的身分來到的布蘭戴斯大學,埋首於貝爾不等式的論文。當時班奈特即將畢業,威斯納仍是大三,這三位將成為量子物理的關鍵人物,竟同時待在這所當時還稱不上名校的校園裡,真是美麗的巧合。 威斯納於 1966 年畢業後,到哥倫比亞大學讀研究所。兩年後他寫了一篇題為〈共軛編碼〉(Conjugate Coding) 的論文,提出如何利用光子的偏振,打造絕對無法仿冒的「量子貨幣」(quantum money),從此打開了量子資訊科學的大門。 當光子遇到偏振片 光子也是一種電磁波,波的振動方向就相當於光的偏振方向,從垂直上下振動、橫向左右振動,到斜向各種角度的振動都有可能。各種偏振方向的光都可以穿過一般透明玻璃,但若是偏振片(可想成多了一層柵欄),能否通過就要視光的偏振與偏振片的夾角而定。兩者方向完全一致時,當然百分之百可以通過,但若互相垂直就會被擋下無法通過。而當夾角在這之間,通過的機率取決於夾角大小,45 度時剛好 50…