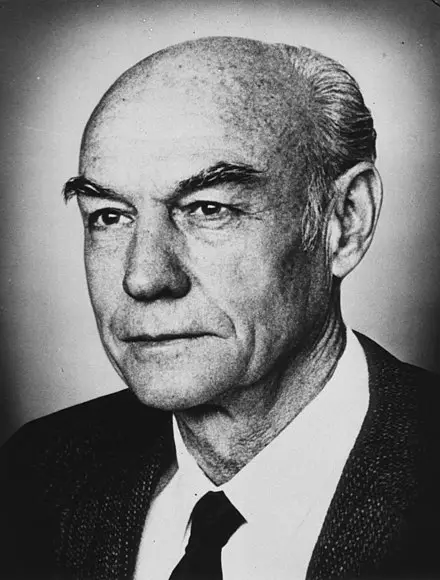

8月20日—發現左右腦各司其職的人

如果用眼罩遮住左眼,只用右眼辨認某樣新事物,之後再將眼罩換到右眼,左眼仍能辨識剛剛右眼學會的事物。大腦是怎麼做到的? 出生於1913年8月20日的美國神經心理學家斯佩里(Roger W. Sperry)一直對此感到好奇,為了搞清楚,他於1959年帶領加州理工學院的研究生,用貓進行「裂腦實驗」。 首先切開貓的頭蓋骨,將左眼通往右腦的視神經剪斷,再對右眼通往左腦的視神經也如法炮製,左、右兩眼所見的影像便只能各自傳到左腦與右腦。接著將連結左右兩個半腦的胼胝體也切斷,如此一來,就能確保接收到的影像不會經由胼胝體傳到另一個半腦。手術完成後,就能進行下個階段的實驗了。 先用眼罩遮住貓的右眼,讓牠只用左眼學會分辨三角形與正方形。訓練好後,將眼罩移往左眼,結果改用右眼的貓竟然就無法區分三角形與正方形。若再將眼罩移到回右眼,貓用左眼就又能正確辨識了。同樣地,改用右眼學習也是如此,左眼無法辨識右眼剛剛習得的。 斯佩里證明了貓的左右腦有各自獨立的感知與學習系統,而且必須靠胼胝體的連結,才能將經驗移轉給另一半大腦。接下來就是如何對人進行裂腦實驗,畢竟人的心智運作才是我們最想一窺究竟的。 當然不可能為了實驗打開一個人的大腦,做像貓那樣的手術。不過,當時有些嚴重的癲癇患者為了免於癲癇發作之苦,會接受胼胝體切除手術,這些現成的「裂腦人」便是最佳的實驗對象。 1961年,剛好有個即將接受胼胝體切除手術的病患願意參與實驗,斯佩里便派了剛進研究所的葛詹尼加(Michael Gazzaniga)前往醫院,進行測試。 葛詹尼加讓這位代稱WJ的病患每次只能看到左邊或右邊,結果當圖片在右視野一閃而過(此時只有左腦可以察覺到),WJ可以正確回答閃過的圖片是什麼,但是當圖片是在左視野閃過(只有右腦可以察覺到),病患卻說什麼都沒看見。但奇怪的是,若要求他用左手畫出來,或是用左手靠觸覺選出圖片中的物品,卻又能成功做到。 這代表右腦的確看到了圖片,但由於胼胝體已切除,右腦無法將影像傳遞給語言中樞所在的左腦(註一),因此左腦就回答什麼都沒看見。但因為右腦負責空間與圖形辨識,所以還是能指揮左手畫出圖形或摸出正確的物體。 斯佩里開啟了後續一連串的裂腦實驗,因而發現了「大腦側化」,也就是左腦與右腦各自掌管不同的功能(註二),他因此於1981年與另外兩位研究視覺系統如何處理訊息的神經科學家,共同獲頒諾貝爾生理學或醫學獎(二分之一歸於斯佩里)。 不幸的是,畢生研究腦部神經的他,後來卻罹患運動神經元病變的「漸凍症」,而於1994年過世,享年80歲。 註一:其實約有10%的人,其語言中樞是在右腦,而這些人大部分是左撇子。 註二:後來研究發現左、右腦雖然看似分工,卻不是獨立作業,而是彼此合作,不宜再用「理性左腦、感性右腦」的簡單二分法。事實上,也有裂腦人的右腦後來發展出語言能力;而視障或聽障的人,原本負責視覺或聽覺的區域也會發展出不同功能,證明大腦的神經迴路並非固定不變。 參考資料: