8月13日—整救無數產婦卻被逐出醫界的人

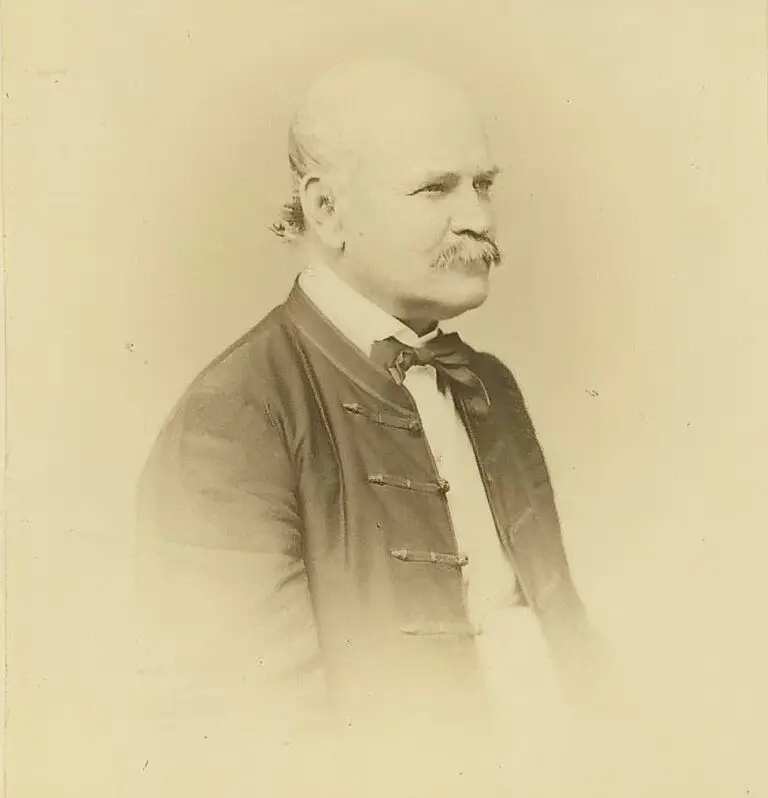

產褥熱,泛指孕婦分娩時因病菌感染而高燒不退,甚至死亡的疾病。產婦發燒的病例自古即有,本是零星的個案,但到了十八世紀,隨著都市化而紛紛設立醫院後,越來越多孕婦赴醫院分娩,產褥熱的病例也快速增加,成為產婦死亡的主要原因。 當時在醫院分娩的死亡率高達兩成,醫療人員又還不知道有細菌這種東西,因此對於造成產褥熱的原因毫無頭緒,也…

產褥熱,泛指孕婦分娩時因病菌感染而高燒不退,甚至死亡的疾病。產婦發燒的病例自古即有,本是零星的個案,但到了十八世紀,隨著都市化而紛紛設立醫院後,越來越多孕婦赴醫院分娩,產褥熱的病例也快速增加,成為產婦死亡的主要原因。 當時在醫院分娩的死亡率高達兩成,醫療人員又還不知道有細菌這種東西,因此對於造成產褥熱的原因毫無頭緒,也…

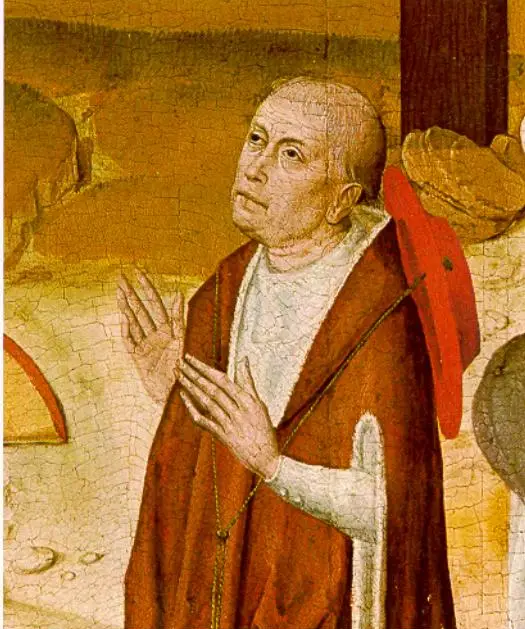

論及現代天文學的起點,毫無疑義地都會指向哥白尼的日心說,他在1543年臨終前出版的《天體運行論》,扭轉了人類數千年的宇宙觀,也為科學革命邁出一大步。但其實在這一百年前,德國(當時仍是神聖羅馬帝國)的樞機主教尼可拉斯·庫薩(Nicholas of Cusa)就已經主張地球繞著太陽運行,此外,他還提出了許多超越時代的創見。…

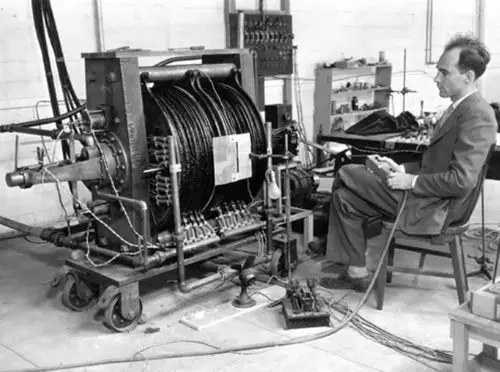

拉塞福悲慟不已。他的得意門生莫斯利(Henry Moseley)竟然如此死得不得其所,才27歲啊,一顆科學界的閃耀新星就此殞落!而這一切本可避免的,如果當初……。 1910年,莫斯利自牛津大學拿到碩士學位後,來曼徹斯特大學擔任拉塞福的助教。拉塞福發現這年輕人極有天賦,第二年便讓他轉任研究助理。同時間,實驗室來了另一位也…

安德森日復一日的拍照、再仔細分析照片上的線條。他發現有幾張照片上的軌跡顯示該粒子是帶正電,卻不像是質子,因為質子應該會造成更多電離現象,但照片上並沒有。他想起狄拉克預言的「反電子」……

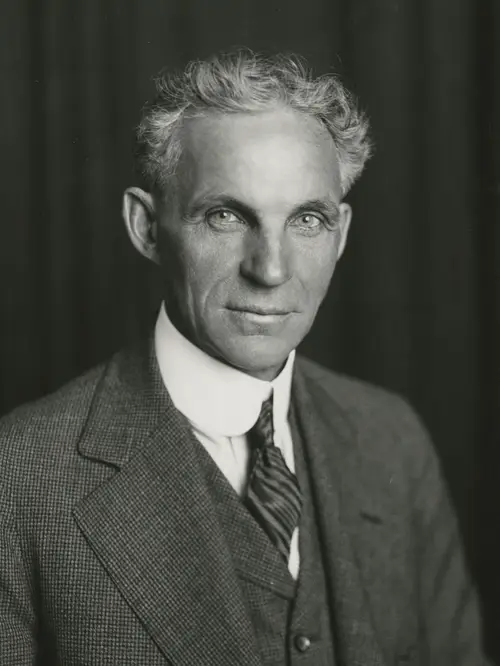

亨利·福特(Henry Ford)並非發明引擎或汽車的人,不過,就像瓦特改良蒸汽機,而為工業革命揭開了序幕,福特在汽車製造與勞工管理上的創新,也塑造了一個新的時代。

1957年10月4日,蘇聯不聲不響地發射了第一顆人造衛星史普尼克一號(Sputnik 1)。這可把美國給嚇壞了,此時正值冷戰時期,雙方算是暫時用核子武器達成恐怖平衡,如今蘇聯能夠將衛星送上太空,恐怕就有能力將搭載核彈的洲際彈道飛彈射到美國本土,這怎麼得了!

美國有好幾個太空港,其中歷史最悠久、也是目前最繁忙的,就是位於佛羅里達州的卡納維爾角太空軍基地。它的起點就在75年前的今天,1950年7月24日首次發射火箭。

史賓塞做完測試後,走出實驗室,拿出口袋中的巧克力棒想要解飢,卻發現巧克力竟然融化了。他愣了幾秒鐘,唯一能想到的可能性就只有磁控管所發射的微波造成的……。

「我現在成了死神,世界的毀滅者。」我想,我們大家都多多少少是這麼想的。

中元普渡的對象是孤魂野鬼,這民俗活動背後的假設自然是鬼魂的確存在。不過一般人即使相信,也應該都認為人鬼殊途,鬼魂並不會在現實世界中現形——不管是實體或照片。如果有人說他看到鬼,不只是模糊的身影,而是有清晰的五官樣貌,還拿出照片佐證,恐怕沒多少人會信以為真,而