6月13日—最後一個無所不知的人

兩歲即能閱讀,六歲就把聖經從頭到尾讀完兩遍,並開始自學拉丁文,十四歲時已會十二種語言。他還自己研讀牛頓的《自然哲學的數學原理》、《光學》,以及拉瓦謝的《化學要論》;也能自製顯微鏡與望遠鏡。這位令人咋舌的天才就是1773年6月13日出生於英國的湯瑪斯·楊 (Thomas Young) 。 當然,歷史上不乏自幼聰慧過人的天…

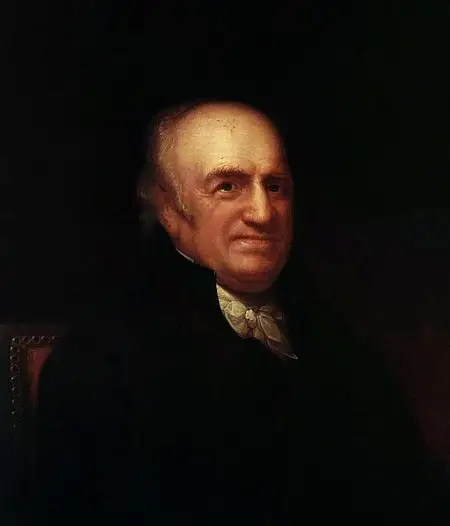

兩歲即能閱讀,六歲就把聖經從頭到尾讀完兩遍,並開始自學拉丁文,十四歲時已會十二種語言。他還自己研讀牛頓的《自然哲學的數學原理》、《光學》,以及拉瓦謝的《化學要論》;也能自製顯微鏡與望遠鏡。這位令人咋舌的天才就是1773年6月13日出生於英國的湯瑪斯·楊 (Thomas Young) 。 當然,歷史上不乏自幼聰慧過人的天…

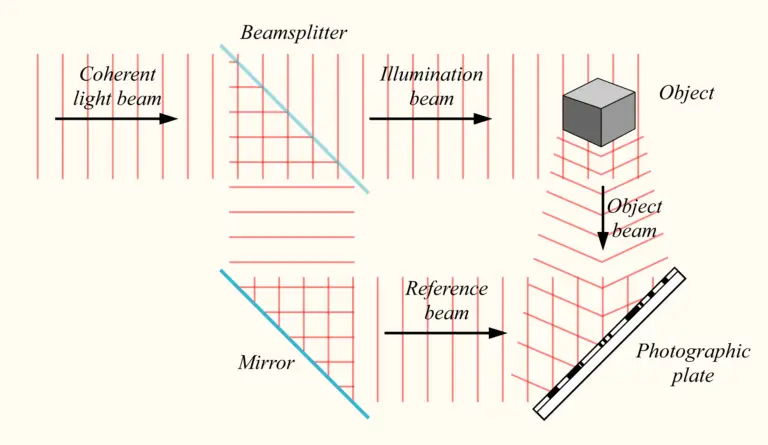

神奇的是,一般攝影只能拍下物體的單一角度,全像攝影卻能計算出各個角度,因此可以呈現出物體的三維影像。而且即使全像底片碎裂成許多小碎片,我們仍能任憑其中一小片,絲毫不差地還原出完整的樣貌。

包立不相容原理不僅解答了困擾已久的異常季曼效應,也自然推導出電子如何分布在不同軌域,進而讓週期表上化學性質的規律性得到完美的解釋。

1778年,皮內爾(Philippe Pinel)醫師躊躇滿志地來到巴黎,打算在此懸壺濟世。不料巴黎竟不承認外省的學位,他無法行醫,又沒錢重讀醫學院,只能靠編譯醫學與科學的文章謀生。 如此過了五年,有天竟傳來他一位好友自殺身亡的消息。這位好友因為憂鬱症被送進精神病院,究竟在裡面發生了什麼事?皮內爾震驚悲痛之餘,決定深入了解精神病院的管理,於是到一間私人療養院應徵工作。

這是我寫過最難忘的故事之一。一位醫生有幸可以解剖愛因斯坦的遺體,卻不幸的從此踏上自我放逐之路……。1955 年的今天(4/18),偉大的愛因斯坦因為腹部動脈瘤破裂,於普林斯頓醫院過世,享年 76 歲。七個小時後,主任病理醫師哈維 (Thomas S. Harvey, 1912 – 2007) 走進停屍間進

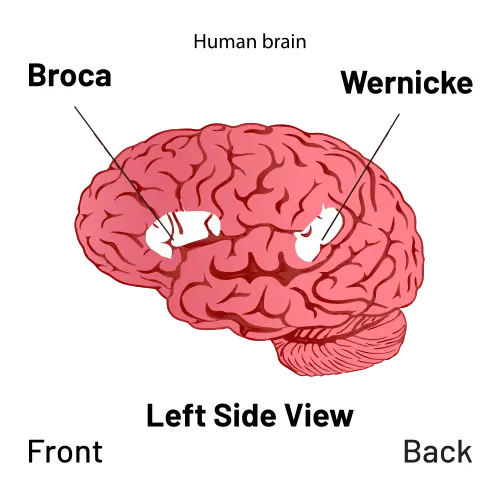

1859年11月,達爾文出版掀起軒然大波的《物種起源》。同年七月,法國外科醫師兼人類學家布羅卡(Paul Broca, 1824 – 1880),和同僚創立了巴黎人類學學會,希望透過解剖學了解人類這個物種。 巴黎人類學學會於1861年4月初舉辦的年會,聚焦於大腦如何運作的問題:究竟大腦功能是整體運作的結…

最偉大的畫作與最偉大的壁畫分別是什麼?大部分人最先想到的一定是《蒙娜麗莎》以及《最後的晚餐》。是的,光憑這兩幅家喻戶曉的畫作,就讓達文西躋身最偉大的畫家之列,但你知道嗎?他還是雕塑家、建築師、工程師、發明家、解剖學家、地質學家,甚至是物理學家。

我們有自由意志嗎?儘管有時我們會有不假思索的本能反應;儘管有時我們會受情緒影響而做出不理性的行為;儘管有時我們會因生存壓力而被迫做出不得已的選擇;但無論如何,大體而言我們仍相當確定「我」是自己的主宰,我的行為是源自我的自由意志。然而,美國心理學家利貝特(Benjamin Libet)所做的一項實驗,卻徹底動搖了這個基本信念。

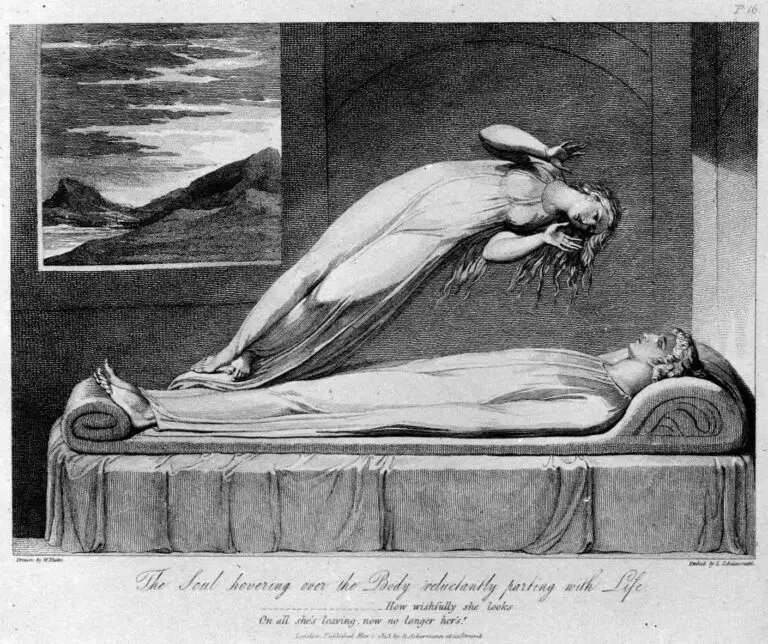

人死後還有靈魂嗎?很多人都相信有。那麼,能證明靈魂的存在嗎?1901年4月10日,美國麻州的麥克道格(Duncan MacDougall)醫生疑似發現了靈魂實體,不只如此,他還量到了靈魂的重量──21公克。

1618年,笛卡兒來到荷蘭南部一個城鎮,加入駐守當地的軍隊。有一天他走到市集閒逛,經過廣場的公佈欄時,目光不禁被上面的一張佈告所吸引──那竟然是一道數學題目?!