1958年9月12日,德州儀器多位高階主管聚集在工程師基爾比(Jack Kilby)的實驗桌前,等著看他的最新發明——積體電路(integrated circuit, 簡稱IC)。基爾比宣稱可以將電晶體與相關元件整合在一起,如果這是真的,將會徹底改變電子產業。

德州儀器早在1952年就看好電晶體將取代笨重、耗電又易壞的真空管,於是從貝爾實驗室取得專利授權,之後便積極製造電晶體,並應用於飛彈、雷達、電腦等國防設備。這是因為初期電晶體的製造成本仍比真空管高非常多,只有軍方為了對抗蘇聯,願意不計代價採用電晶體。受惠於軍方的採購,德州儀器得以降低電晶體的成本,終於在1954年推出第一台電晶體收音機 TR-1,體積只有手掌大小,可以隨身攜帶,立刻受到熱烈歡迎,也讓社會大眾感受到電晶體將帶來的巨大改變。

只不過電晶體相較於真空管雖然已非常小巧,但電子產品除了電晶體,還要結合電阻、電容等元件,而這些元件必須個別封裝後,一一焊接在電路板上。除了元件本身所占的空間,連接元件的電路也浪費不少空間,必須有足夠大的電路板才塞得下,以致電子產品無法再縮小體積。基爾比在加入德州儀器前,遍一直在思考著如何縮小電路板的尺寸。

基爾比1947年自伊利諾大學電機系畢業後,先到密爾瓦基一家中型企業——全球聯合(Globe Union)旗下的實驗室上班。全球聯合也在1952 年取得貝爾實驗室的電晶體專利授權,基爾比便是負責技術移轉的人。雖然被賦予重任,但基爾比認清公司的規模與資源實在難以在半導體產業有所突破,於是在1958年5月跳槽到德州儀器。

基爾比剛進德州儀器沒多久,同事們就紛紛趁暑期度假去,他還沒有年假可休,也只能每天安分地進空蕩蕩的辦公室上班。他的部門只剩小貓兩三隻,他手上根本沒有任何交辦事項要做,不過這樣他反而可以全心思考如何縮小電路。

沒多久,基爾比的腦海中浮現出一個大膽的想法:何不一開始就將各種元件做在一起?如此一來不但可減少個別封裝的元件體積,也可以縮短元件之間的接線,電路板自然就大幅縮小了。

這麼簡單的想法,為什麼之前沒有人想到?其實加州的快捷半導體(Fairchild Semiconductor)總經理諾伊斯(Robert Noyce,後來成為英特爾創辦人之一)也在動這個腦筋,只是雙方都不知道對方正在研究。

基爾比開始構思如何實現這個想法,八月直屬主管休完假回來,他便向主管請示能否放手讓他試試看。反正很多同事都還在度假,眼下也沒什麼要事,主管便同意他趁此空檔著手研究,確認可行性。8月28日,基爾比先將電晶體、電阻與電容以金屬線連接在一起,證明這樣的電路沒問題後,開始著手打造積體電路,順利地在暑假結束,大家回到工作崗位前大致完成。

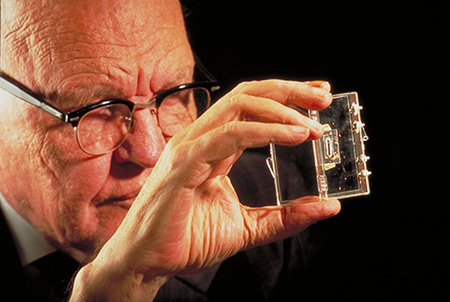

9月12日這一天,基爾比在主管們與同事面前拿出他的手工成品。這是一片包含三個電阻的赭晶體,再以金線將同樣是用鍺做成的一個電晶體與一個電容銲接在一起,外觀看起來相當醜陋,有些人不禁微皺眉頭。基爾比稍做解說後,接上示波器,接著小心地打開電源開關,示波器馬上出現預期的波形,在場人士一陣歡呼,他們見證了第一顆積體電路的誕生!

不過現有的積體電路其實不是採用基爾比的設計,而是採用前面提到快捷半導體總經理諾伊斯所發明的平面製程,直接將元件與連接的線路都做在晶片裡面,不必用金屬線銲接,更容易製造也更堅固耐用。但諾伊斯晚了基爾比幾個月申請專利,德州儀器認為快捷半導體侵犯專利而提起訴訟,雙方纏訟多年,直到1966年才達成和解。

這段期間基爾比繼續埋頭其它發明,1961年帶領團隊做出第一台使用積體電路的電腦給空軍;1965年發明熱感式印表機;1967年和同事共同發明第一台口袋式計算機。1970年,基爾比辦理留職停薪,當一個獨立的發明家,後來有幾年到德州農工大學教書。

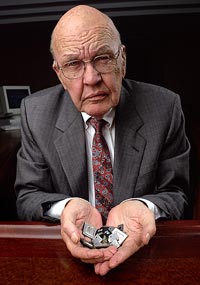

隨著積體電路在現代科技文明中扮演越來越重要的角色,2000年的諾貝爾物理獎終於頒給基爾比,他成為極少數以工程師身分獲獎的人。至於諾伊斯,則在1990年已因心臟病過世,所以無緣獲獎。基爾比被問到得獎感想時,他拋開過去的專利恩怨,無私地提到:若是諾伊斯還活著的話,肯定會和他一起分享諾貝爾獎。

附註:諾伊斯不但發明積體電路,他和七位夥伴共同創立的快捷半導體,後來開枝散葉,才有現在的矽谷。若對半導體科技的起源有興趣,可參閱我所寫的《蕭克利與八叛徒》。

參考資料: