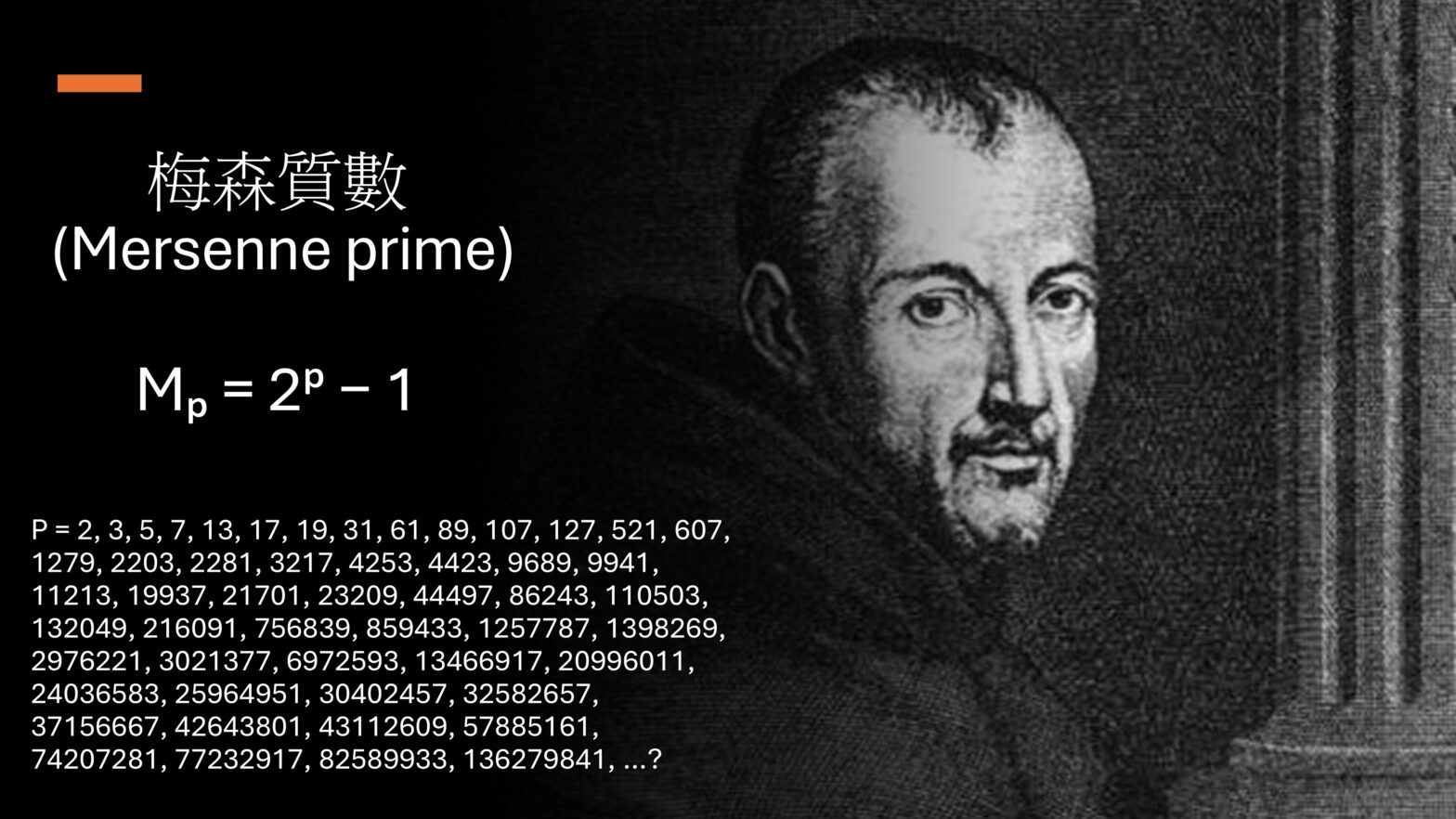

很多人應該知道幾天前這則新聞了:一位前NVIDIA工程師發現迄今所知最大質數: 2136279841-1 它共有41,024,320 位數,如果比照之前有本印出π的前100萬位數的書,每頁1萬個數字的話,那麼這個質數可以印成41冊。 前一個最大質數是2018年發現的282589933-1,「只能」印成25冊,再前一個則是2017年發現的277232917-1,兩者相差160萬位數,這次一下子多了1,600萬位數,無疑是很大的躍進。 梅森質數 你或許有注意到這幾個質數都是2n-1的形式(而且n都是質數),難道質數都長這樣嗎?當然不是,不過目前所發現特別大的質數,很多都是如此。這最早是17世紀的法國神父梅森(Marin Mersenne)所提出,因此2p-1(p代表質數)這種形式的質數便稱為「梅森質數」。他在1644年列出下列幾個數字: 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257 認為將它們代入Mp = 2p-1,得出的都會是質數(M2=3, M3=7, M5=31,……)。 當時只知道到19都是質數無誤,但31之後就是梅森自己的猜測了,結果直到1772年,大數學家歐拉才證明M31是質數,然後再過一百年,M127才被證明是質數。至於M67和M257,梅森猜錯了,它們並非質數,另一方面,他反而漏掉了61, 89, 107這幾個會得出梅森質數的數字。 當數字越來越大時,要驗證是否為質數就是這麼困難,尤其是在只能用紙筆計算的年代。法國數學家盧卡斯(Édouard Lucas)於1857年,以15歲之齡發明一種較快速的檢驗法,不需一一試除質因數,仍然花了19年的時間才證明有39位數的M127是質數。若繼續靠人工計算,可能窮極一生也找不到更大的質數,想要再有所突破,只能等待電腦出現了。 電腦驗算 二次大戰後,英美紛紛開發基於馮紐曼架構的可程式化數位電腦,英國曼徹斯特大學的「曼徹斯特一號」也是其中之一。負責開發測試程式的圖靈便在1949年中寫了一支程式,用來逐一驗算梅森質數,不過受限於曼徹斯特一號的硬體規格,在發現更大的質數之前便終止測試了。 雖然圖靈的程式未發現新的質數,卻從此開啟了用電腦尋找質數的時代。1951年,劍橋大學用EDSAC電腦發現180×(M127)2+1 也是質數。第二年,美國數學家羅賓遜(Raphael Robinson)用國家標準局的電腦,在一年內就發現五個梅森質數:M521、M607、M1279、M2203、M2281,並證明到22303-1為止,再無其它梅森質數。 隨著電腦運算能力的提升,更多質數陸續被找到,但隨著數字越來越大,質數也越來越稀少,到了1994年,也不過又多發現17個更大的質數(其中16個是梅森質數)。有鑒於此,美國電腦科學家沃特曼(George Woltman)於1996年初發起「網際網路梅森質數大搜尋」(Great Internet Mersenne Prime Search,簡稱GIMPS)計畫,讓有興趣的人下載程式到個人電腦,集群體之力一起驗算梅森質數。 不到一年,GIMPS即找到下一個梅森質數,之後每隔一、兩年就有斬獲,迄今已發現18個梅森質數;目前所知最大的前七個質數,全都是出自GIMPS。 值得一提的是,這次前NVIDIA工程師杜蘭(Luke Durant)運用GIMPS的方式和以往截然不同。之前透過GIMPS發現的17個梅森質數,用的都是個人電腦,但杜蘭是將分布在17個國家的24個資料中心串連起來,成為有數千顆GPU的雲端超級電腦。結果成效斐然,原本搜尋更大質數已六年沒有進展,而他只花了一年時間就取得成果,而且是大幅度的躍進。 找到這麼大的質數有什麼用?嗯,目前是沒有實際用處,但對杜蘭而言,這達成了他想證明的:除了用來打造AI,GPU也可用於數學和科學的基礎研究;而對GIMPS的參與者而言,這項成就也彰顯了他們過去的貢獻。 其實人類文明的重大進展往往奠基於原本看似無用的知識,就像古希臘學者絕想不到質數會成為現代加密法的基礎,誰知道追尋更大的質數未來會派上什麼用場? 參考資料

Author Archives: 瑞棋 張

將聲音化為無線電波的人

電流大戰 1886年3月的一個夜裡,美國麻州大巴靈頓(Great Barrington)的幾家商店突然大放光明。他們並非最先引入電燈的商家,卻是交流電系統的第一批用戶,提供照明的西屋電氣能否挑戰愛迪生的地位,成為媒體報導的焦點,令愛迪生恨之入骨。 幾個月後,愛迪生收到一封署名范信達(Reginald Fessenden)的求職信,上面寫著超乎尋常的經歷:1866年出生於加拿大,14歲就讀主教學院的高中課程時,還兼任學校的數學老師。四年之後,惠特尼家族在英屬百慕達成立一所學校,他尚未讀完大學就獲聘前往擔任校長。 在求職信中,范信達表明因見到電氣逐漸改變人類生活,渴望也能參與其中,因此毅然辭去當了兩年的校長,搬來紐約,希望能在愛迪生麾下工作,最後誠實寫上:「對電一無所知,但很快就能學會。」這句話顯然觸怒了正為電流大戰苦惱的愛迪生,他立刻回絕這位未滿20歲的年輕人,不客氣地在信上回道:「這裡已經有夠多對電一無所知的人了!」 但鐵了心的范信達仍不斷嘗試,終於在1886年底獲得愛迪生公司一份不用懂電的工作——用檢流計測試架設中的電線。他很快因表現優異而多次晉升,最後如願進入愛迪生的實驗室,參與許多專案。 無奈1890年愛迪生即因財務困難而大幅裁員,范信達也遭解雇,但他隨即被西屋公司聘用,協助研發新型電燈泡。兩年之後,普度大學邀他成立電機系,他又回到校園重拾教鞭。 1893年,西屋公司擊敗愛迪生公司,以特斯拉的多相交流電系統贏得芝加哥世界博覽會的照明標案。范信達受西屋委託協助架設,因表現優異,西屋老闆便舉薦他到公司附近的匹茲堡大學擔任電機系系主任,便於就近諮詢。 無線電報 發現電磁波的赫茲於1894年過世,英國物理學家洛奇(Oliver Lodge)在紀念會上演示電磁波實驗。在此之前,大家都以為電磁波和光一樣會被障礙物阻擋,但洛奇卻展示他所發明的「金屬屑檢波器」(coherer,如下圖),能在50米外的另一棟建築物內接收到電磁波。 此一消息立刻引發馬可尼在內的多路人馬研發無線電報,回到學界的范信達也深感興趣,展開實驗測試。 1900年,范信達受美國氣象局委託,研發以無線電傳送氣象資料。雖然前一年馬可尼已成功用無線電報報導美洲盃帆船賽的賽況,但他所用的檢波器必須拍打讓裡面的金屬屑散開,才能接收下一個訊號,效率不是很好。范信達另闢蹊徑,利用感應電流通過鉑絲時,鉑絲的電阻會隨溫度變化而改變,以此做為檢波器(他命名為barretter,如下圖),反應快速又不用人力時時介入。 范信達還發明外差法(heterodyne),可將兩種頻率結合而產生單音音調,將電磁波所傳遞的摩斯電碼化為清楚的長短音,讓接收員更方便又有效率地記下電報內容。這也激發他思考傳送真實聲音的可行性,而發明出「調幅」(Amplitude Modulation, 簡稱AM)技術。 調幅廣播 當時電話已問世二十幾年,聲音經麥克風轉換成直流正弦波(如下圖綠色部分),振幅的大小就代表音訊的變化。然而以間歇電火花產生的卻是交流的脈衝無線電波(如下圖第二個波形),無法呈現聲音變化。范信達發明的調幅技術便是將正弦波和無線電波(稱為載波)結合後,一起發送出去,接收端收到後先整流成直流電,再濾掉載波,就可還原出音頻訊號。 不過載波的頻率至少要20 KHz以上,而當時的設備頂多只能做到1 KHz;范信達在1900年底用調幅技術傳送了一段話,便嚴重失真。雖然如此,他仍堅信無線電波終將可以傳送聲音,在申請專利之後,他公開發表看法,卻遭到馬可尼與弗萊明(1904年發明真空管)等人嘲笑,認為產生無線電波的火花所造成的「鞭打效應」,不可能和正弦波相容。 在此同時,美國氣象局要求共同擁有范信達這段期間所有發明的專利權,他不肯答應,便在1902年憤而求去。幾個月後,兩名匹茲堡富商看好范信達的技術,特地為他成立「國家電訊公司」(NESCO)。 有了資金奧援,范信達立刻著手設計全新的的無線電收發設備。他先於1903年發明出更靈敏又可靠的「電解液檢波器」(Electrolytic detector),同時和通用電氣(也就是奇異公司)共同研發,終於在1906年8月開發出高速交流發電機(如下圖),可產生高達50 KHz的無線電波。12月下旬,范信達成功將聲音傳到18公里遠,隨即在聖誕夜發送應景音樂給軍艦上的美國官兵,被視為史上首次的公開播送廣播。 退而不休 不過NESCO卻因越洋電報事業失敗,而逐漸陷入停頓狀態,范信達遂於1911年分道揚鑣。隔年四月發生鐵達尼號船難,研究聲波與無線電多年的范信達,很快研發出可產生聲波的「范信達振盪器」,可讓安裝的船隻提前發現冰山,避免重蹈覆轍;這項技術便成為聲納的前身。幾年後他的另一項發明後來也被用於探測油礦。 1920年NESCO被西屋收購,隔年又轉賣給美國無線電公司(RCA)。范信達發現他的專利也在其中,便提出訴訟,最後終於在1928年獲得RCA鉅額的和解金。他用這筆錢在百慕達買了房產,和妻子回到這塊他們倆相識相戀的地方,安度晚年。 范信達在百慕達仍退而不休,繼續做各種實驗,不幸他於1932年因心絞痛猝死,享年僅65歲,一生獲得超過500項專利的發明生涯終於劃上句點。 《紐約先驅論壇報》在悼念他的報導中寫道: 「即使在科學領域,有時總會發生一人對抗世界的情況。范信達教授就是那個人。……,正是他不顧所有公認權威的強烈反對,堅持認為我們現在所稱的廣播可由連續波實現,……。對這個才是正確的人來說,他所得到的功勞太少了。」 參考資料:

特斯拉的地球電網夢

「……,這部機器的作用就像幫浦從地球汲取電力,再以極高的速率驅回同個地方,因此產生的漣漪或擾動一如經由電線般,經地球散播出去,即使相隔甚遠,只要仔細調頻就能偵測到。透過這種方式,我不僅能向遠處傳送微弱訊號,還可以傳送相當可觀的能量。」 ——〈與行星對話〉(Talking With Planets),尼可拉·特斯拉,1901年2月 科羅拉多泉 1899年7月3日,位於洛磯山脈的科羅拉多泉烏雲密布,遠方雷聲隆隆。眼見暴雷雨即將來臨,特斯拉興奮地回到穀倉內,打開接地的儀器。不久後果然雷電交加,儀器也記錄了規律的電波訊號,特斯拉認定這正是駐波,而這將開啟遠距通訊與電力傳輸的新時代。 早在1893年,馬可尼著手開發無線電報的前一年,特斯拉就構思了用電磁波傳送訊息的方法。不過他體認到隨著距離增加,電磁波的能量會迅速衰竭,無法傳得很遠,最後萌生一個大膽的想法:用地球做為導體。如果能找到與地球共振的頻率,就能用地球本身傳遞電波至世界各地,而且他相信電力也能如此傳輸,無需電纜,無論多遠。 如今暴雷雨的實驗更加強了特斯拉的信心,他隨即在穀倉內打造巨大的特斯拉線圈,進行實驗。隨著電壓不斷提高,特斯拉線圈射出的火花也越來越長,並伴隨著巨大聲響,就像是閃電一般。他特地找來攝影師拍下這奇觀,並利用重複曝光假造出他在人造閃電中泰然自若寫筆記的樣子,於1900年6月在《世紀》雜誌上發表題為〈增加人類能量之問題〉的長文,附上這張後來廣為流傳的照片。 紐約 特斯拉隨即回到紐約尋求資金,第一個找的就是西屋電氣。當年西屋受金融危機波及,懇求特斯拉放棄交流馬達的權利金,他一口答應,繼續開發多相交流電系統,讓西屋擊敗愛迪生,贏得1893年芝加哥萬國博覽會的照明標案。三年後他又為西屋打造尼加拉瀑布水力發電廠,開啟了電力走入家庭的時代,如此義氣相挺又功不可沒,要西屋出錢投資應該沒問題吧。沒想到西屋只願借他6千美元(相當於現在的22萬美元),建議他還是去華爾街比較有機會。 果然金融大亨J. P. 摩根對特斯拉的計畫極有興趣,而他看上的是無線電報的商機。前一年馬可尼已率先用無線電報,即時傳送美洲盃帆船賽的全程賽況,又在美國申請了專利。倘若特斯拉的計畫真能成功,不但能避開專利問題,還能在技術上取得絕對領先。於是摩根於1901年3月和特斯拉簽署合約,出資15萬美元取得51%的股權,並擁有未來所有專利51%的所有權。特斯拉雖然覺得委屈,但一時又找不到其他金主,只能無奈接受。 沃登克利夫塔 特斯拉很快在長島買了200英畝的地,七月就開始建造他宏偉計畫中的主體:沃登克利夫塔(Wardenclyffe Tower)。這座塔高57公尺,頂端是個直徑17公尺的金屬半球,塔底有根37公尺長的鐵柱深入地下,另外還有16根鐵管打入深達90公尺處,穿過鐵管的電流將讓地球隨之顫動。塔前方的主建物擺放發電機、變壓器、特斯拉線圈,以及各種儀器設備。 其實在特斯拉原本的計畫中,沃登克利夫塔應有180公尺高,30座這樣的塔就能構成全球通訊網與電網。但經建築師估算,建造一座這麼高的塔的就要耗費45萬美元,他只好改變設計,先用小型的沃登克利夫塔進行測試。但沒想到才蓋到一半,就傳來一個令特斯拉大受打擊的消息:1901年底,馬可尼成功傳送摩斯電碼到大西洋彼岸,打破無線電波無法越洋的迷思。 如此一來,沃登克利夫塔雖然好不容易在1902年底完工,但對摩根而言,已毫無價值。儘管特斯拉再三強調他能傳送的不只是電報,也能傳送電力,但摩根仍不為所動,不願再挹注更多資金。摩根縮手的消息傳出後,其他投資人更沒有信心,特斯拉只能靠朋友的零星借貸,設法維持實驗室運作。 特斯拉很快也耗盡自己所有積蓄,1904年,他不得不將沃登克利夫塔部分地產抵押給華爾道夫酒店,以折抵他的食宿費用。隔年他決定暫時擱置這項計畫,著手開發無葉片渦輪機,希望藉此翻身,但始終未能如願。1908年,他再將剩餘的沃登克利夫塔產權抵押給酒店,到了1916年,負債累累的特斯拉宣告破產,華爾道夫酒店收回他抵押的房產與土地。 1917年5月,美國電氣工程師協會頒發愛迪生獎章予花甲之年的特斯拉,以表揚他的研究成果帶動工業發展、帶給城鎮光明。如果說這是對他前半生的肯定,那麼兩個月後,沃登克利夫塔遭到拆除,則象徵了他後半生的殞落。 雖然特斯拉之後又設計了水下雷達、垂直起降飛機、……等創新發明,但結果一如他的地球電網大夢,無一付諸實現。他的生活也每況愈下,最終僅有鴿子相伴,於1943年孤獨地死於紐約客旅館的房間內。 參考資料:

洞察抽象圖論與實際網路的人

賓州大學的數學教授威爾夫(Herbert Wilf)不願浪費時間,他總是等到博士班資格考後,才從中挑選最好的研究生。1971年,他發現第一名的成績竟遙遙領先第二名,立刻迫不及待地去研究生辦公室找這位學生,誓要得此英才。 原來這個研究生是個東方女子。威爾夫開門見山問她對組合數學了解多少?她回說在國立台灣大學時學過一點,但不多。威爾夫隨即拿出一本書給她,要她讀讀拉姆齊定理那章,並約一個星期後討論。拉姆齊定理看似簡明卻又如迷宮般複雜,他每次用來吸引研究生總是能讓他們上鉤。 果然,一週後碰面時威爾夫問她覺得如何,她微笑說挺好的。但威爾夫萬萬沒想到,她接著翻到其中一頁說:這個多色問題我可以證明出範圍更小的界限。威爾夫興奮地要她在黑板寫給他看,他越看越覺不可思議,一個剛接觸拉姆齊定理的研究生,竟然在一週內就獲得重要進展!他忍不住告訴她,她已經完成博士論文的三分之二了。 ****** 金芳蓉於1949年10月9日在高雄出生,中學時就對幾何很有興趣,加上父親告訴她從數學很容易轉到其它領域,但反過來卻不容易,於是便選擇了台大數學系。她1970年畢業後便到賓州大學讀研究所,獲得威爾夫賞識後,自然找他當指導教授,就以拉姆齊定理中的多色問題做為論文題目,於1974年取得博士學位。這一年她也成為人母,生下第一個小孩。 金芳蓉的第一份工作是到貝爾實驗室研究圖論。她的主管波拉克(Henry Pollak)兩年前曾和葛立恆合作,解決分封交換機中標示位址的問題(有了分封交換機,才能實現網際網路);葛立恆已發表過不少拉姆齊定理的論文,波拉克知道這正是金芳蓉的研究領域,便介紹他們認識。 他們兩人相談甚歡,第二年就共同發表論文,開啟了長期的合作模式,之後共聯手發表了上百篇論文。金芳蓉也因為葛立恆而結識艾狄胥,並獲得「艾狄胥數1」的身分,和這位數學大師一起發表了14篇論文。 1983年,金芳蓉的人生翻至新的篇章。感情上,前一年剛結束婚姻的她,和也曾二度離異的葛立恆結婚,兩人從學術夥伴成了白頭偕老的人生伴侶。工作上,由於貝爾電話公司分拆,她的主管波拉克掌管新成立的貝爾通訊研究公司,特邀她來擔任研發經理。她因此在獨力研究數學之外,還要扮演起管理、溝通的角色,而她的努力也讓她三年後就晉升為部門主管。 金芳蓉在學術研究上從未鬆懈,她曾表示「我不要別人因為我的權位而尊敬我,我寧願憑所做的數學贏得他們的欽佩。」因此她於1990年利用公司給的一年休假到哈佛大學進行研究,返回工作崗位後仍不時到學術機構演講。 1994年,金芳蓉決定揮別待了20年的產業界,專心於學術工作。她辭職後先到普林斯頓高等研究院訪問一年,再回母校賓州大學教書。1995年,她接受加州大學聖地牙哥分校聘任,同時擔任數學教授與電腦科學與工程教授。 對金芳蓉而言,從通訊網路到網際網路,背後的抽象原則都可以用圖論描述、分析。另一方面,為了處理複雜網路,她也從傳統圖論擴及準隨機圖(quasi-random graphs)、極限圖論、譜圖論(spectral graph theory),並在這些領域都做出重要貢獻。除了教學與研究,金芳蓉也在好幾個期刊擔任編輯委員,甚至擔任主編與副主編;此外她還出版了三本著作,對數學與計算機科學的發展又是另一種貢獻。 1998年,她獲選為美國藝術與科學學院院士,2013年與2015年又先後當上美國數學學會(AMS)院士與工業與應用數學學會院士;緊接著在2016年,我國的中央研究院也遴選她為院士。今年4月公布入選的美國國家科學院院士,她也名列其中的九名數學家之一。 在金芳蓉的生長年代,女性要在科學領域出人頭地實屬不易,成為傑出的女性數學家更是難能可貴。今天恰是她的75歲生日,且藉此文向她致敬,並祝她生日快樂! 參考資料:

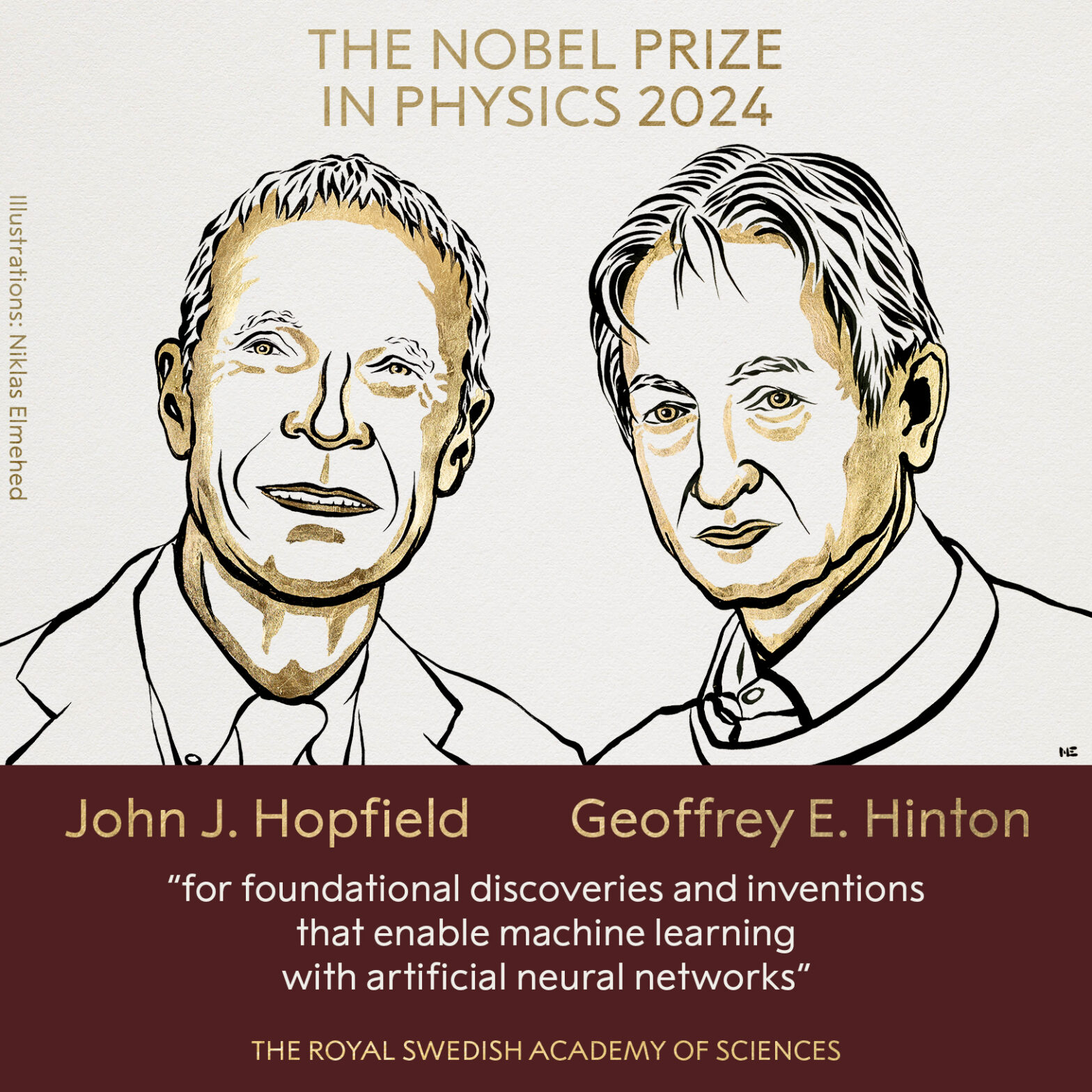

諾貝爾獎最接近數學的一次?

剛剛公布的諾貝爾物理學獎頒給普林斯頓大學的霍普菲爾德(John J. Hopfield)和多倫多大學的辛頓(Geoffrey E. Hinton),以表彰他們「基礎性的發現與發明,使得機器學習得以藉由人工神經網路獲得實現」。 這並非諾貝爾物理學獎第一次頒給與電腦有關的發現或發明。例如: 1956年的三位得獎者是因為對於「半導體的研究及發現電晶體的效應」。 1973年頒給兩位分別發現「半導體和超導體上的穿隧現象」,以及另一位提出「理論預測通過位能障壁之超電流(supercurrent)的性質,特別是被稱為『約瑟夫森效應』的現象」。 2000年的三位得獎者分別「發展出用於高速和光電子學的半導體異質結構」以及「發明積體電路」。 2007年的三位得獎者是因為「發現巨磁阻效應」。IBM因此才發明硬碟,大幅提高電腦的貯存容量。 2009年的三位得獎者則是「讓光纖用於光通訊取得突破性成就」,以及「發明成像半導體電路——CCD感光元件」。 若以對人類的貢獻而言,霍普菲爾德和辛頓這次獎倒也實至名歸,畢竟近年來人工智慧突飛猛進,在材料、生物、製藥、……等各種領域都讓科學家獲得突破性的發展。只不過之前得獎者的發現或發明都與物理原理有關,而且也是實體的,但類神經網路與機器學習似乎無關乎物理學,又是屬於軟體或演算法的範疇,真要說,跟數學還比較有關係。 然而諾貝爾獎的獎項不包括數學。這次物理學獎頒給他們兩人,應該是諾貝爾獎最接近數學的一次吧? 按:其實諾貝爾經濟學獎已經頒給好幾位數學家,例如在賽局理論提出納許均衡的納許(John Forbes Nash Jr.)。不過諾貝爾的遺囑原本並未設立經濟學獎,是1968年瑞典中央銀行為紀念諾貝爾而增設,因此正式名稱為「瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德·諾貝爾經濟學獎」,有些人就反對將它通稱為諾貝爾經濟學獎。 補充說明: 根據諾貝爾獎官方新聞稿,還是跟物理學有關係的^^。 原來物理學中可用原子自旋來描述某個材料的特性,霍普菲爾德便將之用於描述整體的神經網路(圖像中的畫素或是文句中的字母相當於網路中的節點,節點之間的連結代表它們彼此的關聯性)。就如自旋系統具有能量數值,他也賦予不同節點之間的連結不同數值,經由不斷反饋來尋找能量最低的路徑,便可得到最佳結果。

擅長雜耍特技的數學家

1997年初的某一天,一位科學記者來到AT&T實驗室,訪問資訊科學部門主管葛立恆。在記者的探詢下,這位已過花甲之年的數學家挪開角落的彈跳桿與獨輪車,拿出五顆球,坐在辦公椅上將球逐一拋到空中。只見他雙手不斷接住落下的球再往上拋,還不時變換球的運動軌跡,他一邊向記者表示辦公室的天花板不夠高,不然拋接六顆球也沒問題。 哈哈,天花板夠高的話,或許葛立恆還能表演高難度的彈翻床特技體操呢!只是為什麼一個數學家會如此鍾情雜耍特技? 流轉與翻轉 葛立恆於1935年出生在加州的塔夫特(Taft),這是因附近油田而形成的小城鎮,父親就在油田工作。由於父親常換工作地點,全家也跟著搬遷,以致葛立恆從未在同一所學校待超過一年半;不過從小就展現數學天賦的他,卻也因此常在轉學時跳到更高年級。 15歲時,葛立恆拿到福特基金會的獎學金,高中沒有畢業就直接進入芝加哥大學。他一入學就被雜耍特技的社團吸引,投入練習的時間比讀書還多,很快成為拋接球與彈翻床高手,還被學校派去高中巡迴招生,以示芝加哥大學生活多采多姿。 由於福特基金會的獎學金只給三年,葛立恆無法繼續負擔芝加哥大學學費,便轉到加州大學柏克萊分校的電機系就讀,結果他上了萊默(Derrick H. Lehmer)教授的數論課後,激發起對離散數學的興趣。 一年之後,將滿20歲的葛立恆擔心自己會中籤入伍,索性於1955年主動加入空軍,派駐到阿拉斯加擔任通訊專員;由於值勤時間是在夜間,他還可利用白天到阿拉斯加大學讀物理系。四年之後,葛立恆取得大學文憑,再返回柏克萊讀研究所,指導教授正是萊默教授;為了賺取生活費,他還到馬戲團客串翻跳床表演。1962年,葛立恆取得數學博士學位,隨即到位於紐澤西的貝爾實驗室上班。 摯友與愛妻 1963年,葛立恆到科羅拉多州參加數論研討會,中場休息時,看見已頗有名氣的艾狄胥在打桌球。他停下腳步看了一會兒,艾狄胥突然問他要不要比一場。葛立恆平常就有在打桌球,自忖打敗這個年已半百的老傢伙應易如反掌,便立刻答應,沒想到結果竟被痛宰!葛立恆回家後立刻買了球桌,並加入桌球俱樂部勤加練習、不斷比賽,最後拿到紐澤西州的冠軍;這是他第二個州冠軍頭銜,之前他在柏克萊時,就曾得到加州彈翻床比賽第一名。 葛立恆和艾狄胥不打不相識,自此成為他一生的摯友。艾狄胥長居美國卻沒有自己的家,葛立恆特地在家中為他留個房間,讓他隨時可以來住。艾狄胥不時自掏腰包發獎金給世界各地的數學家,也都是由葛立恆代為打理,久而久之竟成了熟悉各國貨幣匯率的專家。 葛立恆也和艾狄胥一起發表了很多篇論文,其中有項猜測便以他們兩人為名,直到2003年才獲得證明。不過葛立恆最常合作的對象是1974年取得博士學位後,和他成為貝爾實驗室同事的金芳蓉,他們共同發表的論文有上百篇,佔了葛立恆全部論文的四分之一。他們不只是學術上的夥伴,兩人於1983年結婚後,成為白頭偕老的終身伴侶。 都是演算法 他們夫婦倆共同發表的論文以圖論為主,尤其是在「拉姆齊定理」(Ramsey’s theorem,註)方面;其實金芳蓉個人的第一篇論文就是關於拉姆齊定理,而葛立恆則於1971年將拉姆齊定理推及高維空間時,從某個問題得出一個非常非常巨大的「葛立恆數」,曾列入金氏世界紀錄「嚴格數學證明中最大的數」。(葛立恆數大到難以想像;假設每個氫原子可寫進10¹⁰⁰個數字,那麼用填滿整個可觀測宇宙的所有氫原子,也還寫不完葛立恆數,而且還差非常遠。) 葛立恆完全不是那種只埋首於數字的數學家,他積極參與數學推廣與社群活動,曾先後當過美國數學學會(American Mathematical Society)與美國數學協會(Mathematical Association of America)的主席。除了純數學,他對通訊與計算機科學也有所貢獻,不但在AT&T實驗室擔任首席科學家,退休後也成為加州電信與資訊科技研究所的首席科學家。對了,他還跨界到曾於1972年擔任國際雜耍者協會主席。 不過在葛立恆眼中,這三者本質上有共通之處,他曾表示「雜耍基本上是一種基於演算法的活動,需要規劃明確的程序步驟來達成各種表演,這其實是計算機科學和離散數學中非常典型的演算法。」或許是享受雜耍中的數學型態與結構,他始終不斷學習各種雜耍特技。 1996年艾狄胥過世,令葛立恆更深覺人生苦短。他向來訪的記者表示,想在繪圖紙畫上100格*100格、共一萬個格子,每天進辦公室就劃掉一格……。2020年7月6日,葛立恆因肺病過世,享年84歲;如果他真的做了那張表格,大約只剩1,500格沒劃,他應該會滿意自己的精彩一生吧? 註:拉姆齊定理主要是說任何系統中一定存在某種程度的規律,例如一場宴會如果有6位賓客,其中一定至少有3個人彼此都認識或彼此都不認識;這可以表示成R(3,3)=6。那麼如果要確保4個、5個,或更多人都彼此認識或都不認識,需要有多少賓客呢? 這種問題沒有公式可以直接算出,只能將賓客當成多邊形的頂點,然後兩點之間都以直線相連,用藍色和紅色分別代表認識或不認識,再判斷是否存在每邊都同色的三角形、四邊形、五邊形、……。 問題是每增加一個頂點,邊長著色的可能變化就會急遽增加,不可能一一檢查。艾狄胥生前曾如此比喻:「如果外星人要求我們算出R(5,5),否則要摧毀我們,那麼我們應該集結所有電腦與數學家之力,努力算出答案。 但如果他們要求的是R(6,6),那我們還是攻擊外星人好了。」 參考資料:

四處漂泊,卻發表最多論文的數學家

前天是一代宗師歐拉的忌日,他是史上最多產的數學家。巧的是,史上發表最多論文的則是今天忌日的艾狄胥(Paul Erdős),他發表的論文數量多達1,525篇。雖然這些並非全部都由他自己獨力完成,但相對而言,他能與511位數學家合作,也代表他所觸及的領域之廣、投入的時間之多,實在無人能及。 艾狄胥於1913年3月26日出生於布達佩斯一個猶太家庭,父母都是高中數學老師。由於兩個姐姐都在他出生那年感染猩紅熱過世,媽媽便讓他在家自學,直到10歲才敢讓他去學校;天生喜歡數字的艾狄胥也樂得可隨時翻閱父母的數學書籍。 艾狄胥4歲就展現的強大心算能力,媽媽會得意地讓他在客人面前表演,迅速心算出客人已經活了多少秒,讓大家嘖嘖稱奇。他17歲考進布達佩斯大學,大二就以比前人更簡明的方法,證明了任何大於1的整數n,在n和2n之間一定至少有一個質數,而名噪一時。1934年念完大學時,也拿到了數學博士學位。 當時匈牙利的右翼政府鼓動反猶運動,艾狄胥便前往英國曼徹斯特大學做了四年博士後研究,接著於1938年轉往嚮往已久的普林斯頓高等研究院。然而他的聘書只有一年,此時匈牙利已由親納粹政權掌控,艾狄胥更不便返國。 第二次世界大戰結束後,艾狄胥終於在1948年返鄉,才知道家人都已死於集中營,只有母親倖存。母親自小對他倍極呵護(一個例子是:艾狄胥直到上大學才會將奶油塗在吐司上),兩人有極深的情感鏈結,他本想陪伴母親,但匈牙利此時改由共產黨執政,更加箝制學術自由,艾狄胥的旅美背景對他尤為不利,他實在難以在國內落地生根,只能頻頻往返歐美,與人合作研究。 孰料隨後美國的麥卡錫主義猖獗,艾狄胥反被懷疑是共產黨同路人,1952年即無法獲得簽證進入美國。往後十年,他大多落腳於以色列,直到1963年才終於獲准重返美國。 他在美國始終沒有自己的家,只有好友葛立恆(Ronald Graham)在家中特地為他留個房間,讓他隨時可以來住。艾狄胥的錢財、論文也都是由葛立恆幫他管理,宛如他的監護人。事實上,艾狄胥身無長物,他都把獲頒的數學獎金再拿來懸賞破解各種數學難題,金額從幾十塊到幾千元不等。其中一個他在1932年提出的「艾狄胥偏移問題」(Erdős discrepancy problem),於2015年由10歲時曾受他指導的陶哲軒破解,蔚為美談。 艾狄胥總是帶著簡單的行李,從一個校園到另一個校園,從一個朋友家到另一個朋友家,到處發掘有趣的或有待解決的數學問題。大家已有心理準備可能會在好夢正甜時,接到他的電話,告知他第二天要過來,然後花個幾天解決一個數學問題後馬上前往下個地點;正如他常掛在嘴邊的:「每到一處,完成一證。」(Another roof, another proof.) 艾狄胥就這麼輾轉各地,不斷和人合作發表論文,從組合數學、分配理論、集合論、數論、圖論到幾何領域,都做出重要貢獻,包括1948年獨立完成質數定理的初等證明(挪威數學家塞伯格(Atle Selberg)也在那年做出證明,留下孰先孰後的爭議)。 學術界因此還流傳一種「艾狄胥數」,用來表示與艾狄胥的「合作距離」。直接與艾狄胥本人合寫論文的數學家,其艾狄胥數是1;與艾狄胥數是1的數學家合寫論文者,艾狄胥數就是2,以此類推。(霍金和伊隆·馬斯克的艾狄胥數都是4,演員娜塔莉波曼則是5。) 1971年,艾狄胥摯愛的母親過世。失去了情感上唯一聯繫,也是猶如船錨般的精神支柱後,艾狄胥更變本加厲地用數學填滿所有心思,每天工作19個小時。朋友勸他不要這麼拼命,他卻回答:「進墳墓後有的是休息時間。」 1996年9月20日,艾狄胥在華沙的數學研討會上心臟病發而亡,他終於結束漂泊的一生,可以好好休息了。 參考資料:

被數學大師們尊為大師的人

1783年9月18日,76歲的歐拉(Leonhard Euler)與家人用完午餐後,聖彼得堡科學院的同事來訪,兩人討論起剛發現的天王星及其軌道。歐拉雖已失明多年,卻仍能在想像中的黑板進行計算。突然之間,歐拉倒地不起,幾個小時後因腦溢血不治死亡。 法國數學家與哲學家孔多塞(Marquis de Condorcet)感嘆一代宗師離開人世,寫下著名的悼詞:「他停止了計算與生命」。 是的,直到此刻,這位史上最多產的數學巨擘才停止計算(註)。他一生持續不間斷地以無窮的精力產出數學論文,若集結成冊可達80巨冊,相當於每年可寫出800頁;尤其難能可貴的是,其中有一半是他在1766年近乎全盲後,以驚人的記憶力與心算能力完成的。 [註:雖然後來艾狄胥(Paul Erdős)的論文數量超越歐拉,但其中很多論文都是他與別人合作,因此若論個人的產量,歐拉還是第一。] 歐拉1707年4月15日出生於瑞士,13歲便進入巴塞爾大學就讀,主修哲學與法律。歐拉的父親原本希望他和自己一樣當上牧師,但數學教授老白努利(Johann Bernoulli, 其子就是後來發現白努利定律的丹尼爾·白努利)很快發現歐拉的數學天分,不但利用周末下午予以個別指導,還出面說服其父親不要再逼他當牧師,保證歐拉一定會成為偉大的數學家。 1724年,俄國的彼得大帝成立聖彼得堡科學院,第二年老白努利的兩個兒子即獲邀加入。不料他們抵達聖彼得堡八個月後,老大尼可勞思即病死異鄉;丹尼爾頂上哥哥的職位後,推薦歐拉來接任自己的職缺。於是歐拉在1727年到聖彼得堡任職,一直待到1741年,因俄國政局動盪,而轉往柏林的普魯士科學院。 歐拉的右眼在1738年即因一場高燒而喪失視力,因此他在普魯士科學院還被冠以希臘神話中獨眼巨人(Cyclop)的稱號。在德國待了二十五年後,歐拉的左眼也因白內障逐漸惡化;1766年他獲俄國凱薩琳女皇重金力邀,重返聖彼得堡時已近乎全盲,但這無損於他在已改名的「帝國科學暨藝術學院」繼續發表論文(他口述,由兒子筆記),直到過世為止。 歐拉著作浩瀚,在數學各個領域都留下開創性的巨大貢獻,目前許多常用的數學符號也都是他的傑作,如函數符號f(x)、以e代表自然對數的底、以i代表虛數、以Σ表示加總,就連π代表圓周率也是自他引用之後才普及。 事實上函數的概念就是他率先引進,他還發展出將函數表達為無窮多項之和(也就是冪級數)的方法,擴大了指數函數與對數函數的應用;其中,將指數函數與三角函數聯結的「歐拉公式」: eⁱᵠ = cosφ + i sinφ 更被費曼讚譽為「數學中最卓越不凡的公式」。 歐拉對「柯尼斯堡七橋問題」(相當於一筆畫問題)的分析,以及發現凸多邊形頂點、邊、面三者之間的數量關係(V – E + F = 2),開啟了圖論與拓樸學。 在數論方面,他對質數的見解影響深遠,現在所用的RSA加密演算法,便是奠基於計算互質的歐拉函數;數獨遊戲也是源自他的發明。歐拉對數學的貢獻令後世敬佩不已,大數學家拉普拉斯直言:「讀歐拉的著作吧,他都是我們所有人的大師。」數學王子高斯也說:「研讀歐拉作品永遠是數學各個領域的最佳學習之所,無可取代。」 除了數學,他在流體力學、剛體運動、光學、天文學也都做出重要貢獻。從不同領域都有以歐拉為名的專有名詞,就足以看出其影響力的深度與廣度。 從上述歐拉公式得出的「歐拉恆等式」無疑是最廣為所知、也是公認最優美的數學是。0、1、e、π、i 這五個最基本的數學常數就這麼巧妙地結合在一起,還不可思議地包含了實數、虛數、無理數與超越數,猶如天上最閃亮而神祕的星座,每個看見它的人應該都能感受到其簡潔而神聖之美。 eiπ + 1= 0 最後我想大力推薦小川洋子所寫的《博士熱愛的算式》,這本小說是我至今讀到最感性、最能讓一般人也被數學感動的文學作品。容我引用她透過女主角對歐拉恆等式的形容: 「我看著博士的紙條。永無止境地循環下去的數字,和讓人難以捉摸的虛數畫出簡潔的軌跡,在某一點落地。雖然沒有圓的出現, 但來自宇宙的 π 飄然地來到 e 的身旁,和害羞的 i 握著手。他們的身體緊緊地靠在一起,屏住呼吸,但有人加了 1 以後, 世界就毫無預警地發生了巨大的變化。一切都歸於 0。 歐拉公式就像是暗夜中閃現的一道流星;也像是刻在漆黑的洞窟裡的一行詩句。」 參考資料:

讓你體會維度差異的《平面國》

上週日所寫的〈遇見克萊因瓶〉在臉書上有一千多人按讚,看起來很多人對於維度的變化很感興趣。這讓我想起《平面國》(Flatland)這本書,當年我讀這本書真有腦洞大開的感覺,值得大力推薦。 這本書的作者艾德溫·艾波特·艾波特(Edwin Abbott Abbott;沒有筆誤,他姓Abbott,中間名也是 Abbott)於1838年12月20日出生在倫敦,是位具有牧師身分的中學校長。他發表了神學、語言學等多本著作,不過流傳最廣的就是1884年出版的《平面國》。 艾波特設想了平面國度中不同幾何形狀有不同地位,而且有嚴格的教條規範。書裡的主角是正方形,有一天他遇上正在穿過平面的圓球,但因為他沒有高度的概念,所以只會看到球體在平面上的切面,也就是忽大忽小的圓形。 儘管球體費盡口舌解釋,正方形仍無法想像圓球是什麼樣子,直到他被帶到三度空間,才終於理解還有第三次元,並且興奮地推論出一個點往一維移動會變成一條線,再往二維移動會變成正方形,若再向上移動就成為立方體了。於是他興奮地回到原來的平面世界後,呼籲同胞「向上!而非向北」(Upward, not Northward),擺脫一成不變的舊思維。 雖然《平面國》原意是在諷刺英國當時逕渭分明的社會階層與僵化的繁文縟節,結果由於艾波特以生動易懂的類比方式描述高低維度的差異,激發讀者對更高次元的想像,這本書反而成為影響深遠的科普書籍,從中得到靈感的包括數學家、物理學家、作家與藝術家。 以前述正方形為例,向上移動就成為立方體,那麼,立方體往第四次元移動呢?雖然我們無法直接想像超立方體的樣子,但可以用類比的方式思考:既然立方體在二維平面的展開圖是十字架狀的六個正方形,那麼超立方體在我們這個三度空間的展開就應該是由立方體組成的立體十字架(想像十字架狀的平面展開圖向上下移動)。超現實畫家達利那幅基督釘在超立方體上的畫《受難》(Corpus Hypercubus),便是基於這個思路;這也是電影《星際效應》最後,男主角在書架背後的五次元空間所呈現的樣貌。 為了向《平面國》這本書致敬,《星際效應》電影導演諾蘭特地將它放在男主角的書架上。此外,天文學家卡爾·薩根也曾在科普的電視節目中拿它來討論以;物理學家兼科普作家加來道雄在《穿梭超時空》書中除了引述《平面國》的內容,還闡述更多不同維度交會時的神奇例子。 科幻與科普作家艾西莫夫讚譽《平面國》是「如何感受維度概念的最佳入門」。的確如此,如果莫比烏斯環、克萊因瓶讓你對不同維度有興趣,這本書或有助於你跳脫思考框架。 參考資料:

發現動物電的人

1786年9月的某一天,伽伐尼將青蛙的下半身用銅鉤串起來後,掛到鐵鉤上,不小心蛙腿直接碰到鐵鉤,這一瞬間,蛙腿竟然抽動了一下。難道青蛙腿內原本就有電,碰到金屬而釋放出來……