10月21日—把數學寫得最有趣的人

美國現存歷史最悠久的刊物是什麼?你可能料想不到,竟然是《科學美國人》(Scientific American)這本科學雜誌。今年是SA創刊180年,我在這個月的《科學人》專欄中回顧了它之前曾犯下的錯誤,不過這裡要介紹的是一位在SA…

美國現存歷史最悠久的刊物是什麼?你可能料想不到,竟然是《科學美國人》(Scientific American)這本科學雜誌。今年是SA創刊180年,我在這個月的《科學人》專欄中回顧了它之前曾犯下的錯誤,不過這裡要介紹的是一位在SA…

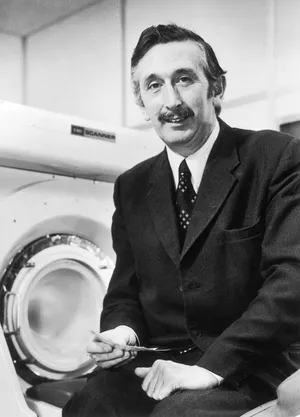

長久以來,女性往往因為不孕而承擔極大的壓力與痛苦,即使另一半能夠體諒或是終於明白不見得是女方的問題,對於想要生育下一代的夫婦而言,這也成為人生一大憾事。他們的人生因此而蒙上陰影,甚至走向悲慘結局,卻無可奈何,直到英國生理學家愛德華茲(Robert Edwards)出現,才為飽受不孕症之苦的家庭帶來光明。 愛德華茲於19…

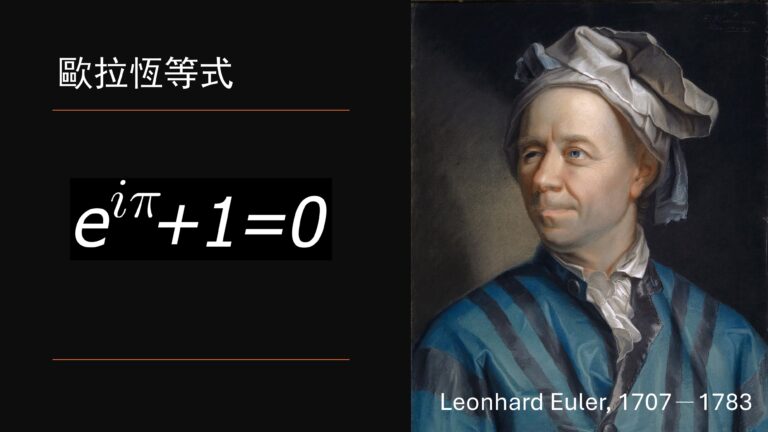

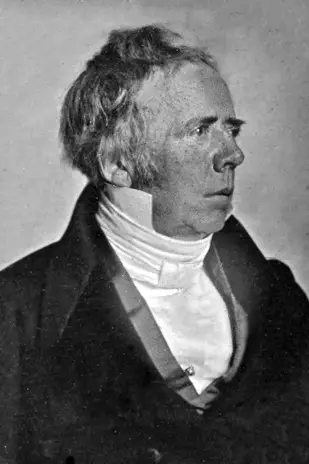

1783年9月18日,76歲的歐拉(Leonhard Euler)與家人用完午餐後,聖彼得堡科學院的同事來訪,兩人討論起剛發現的天王星及其軌道。歐拉雖已失明多年,卻仍能在想像中的黑板進行計算。突然之間,歐拉倒地不起,幾個小時後因腦溢血不治死亡。 法國數學家與哲學家孔多塞(Marquis de Condorcet)感嘆一…

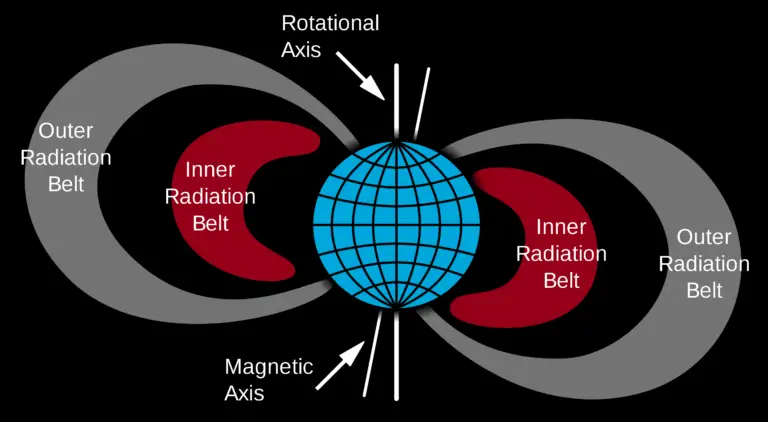

范艾倫輻射帶 (Van Allen radiation belt) 是太陽風與宇宙射線襲來,其中的帶電粒子被地球磁場捕獲,而在地球周圍形成兩個甜甜圈狀的區域。外面那層以0.1 – 10 MeV (百萬電子伏特) 的高能電子為主,分布於地球上方一萬三千公里至六萬公里處;內層從地球上方一千公里延伸至一萬兩千公里,包含超過…

老人以顫抖的手拿起筆,吃力地在紀錄本上寫下今天的天氣、溫度、濕度和氣壓。他自21歲起就每天記錄當天氣象的相關資料,至今57年從不間斷,即使今年五月再度中風,身體大不如前,他仍堅持這數十年如一日的習慣。 老人闔上紀錄本,想起當年啟蒙他研究氣象的果夫(John Gough)老師。那是他15歲的時候吧?他到哥哥接手的一所文法…

1860年,來自十二個國家,共140位化學家首度齊聚一堂,希望解決化學界長久以來的歧見,但眼看已是最後一天,卻仍然沒有成果……。

1895年,德國科學家侖琴意外發現X射線,並發表妻子左手掌的X光照片後,X光片便成為診斷病患的最佳輔助工具。不過X光片是將身體結構投影在二維平面上,無法確定深度位置,病灶也可能被重疊的組織遮蔽,加上只有密度較高的組織能清楚顯示,密度相近的軟組織就難以區分,因此沒辦法發現許多疾病的病灶。 這是技術原理的先天限制,想要不動…

1922年的某一天,美國愛達荷州一個人口不到兩千人的小鎮里格比(Rigby)裏,16歲的方斯渥斯(Philo T. Farnsworth)正在父親的農場上幫忙。他用馬拉著耙子在地上耙出準備施種的植溝,中途他回頭看著地上一道道的植溝,突然冒出一個想法:電子如果這樣一行…

即使對科學有興趣的人,大多也應該沒聽過李普曼(Gabriel Lippmann)這個人,不過說到他所指導的一位博士生,可就名滿天下了,那就是分別於1903年及1911年榮獲諾貝爾物理學獎及諾貝爾化學獎、俗稱居禮夫人的瑪麗·居禮(Marie Curie)。李普曼可不是只能以學生為榮,他本人也在1908年獲頒諾貝爾物理學獎…

1800年,伏打將銀片與鋅片交替堆疊,每對之間以浸了鹽水的布片隔開,創造了史上第一個電池──伏打堆。有了這個可持續產生穩定電流的裝置,科學家紛紛用來做各種實驗,包括電解、電鍍,甚至有人拿來電療,但不管是物理、化學或生物實驗,都沒有人發現電力與磁力有任何關係。直到1820年,丹麥的物理學教授奧斯特(Hans C. Ørs…