3月30日—這一天,決定了高斯將成為「數學王子」

1796年的3月30日,將滿19歲的高斯解決了自歐幾里得以來,高懸兩千年無人能解的難題:如何將圓十七等分?完成此一足以列入史冊的成就,讓他終於下定決心,要將一生奉獻給數學。

1796年的3月30日,將滿19歲的高斯解決了自歐幾里得以來,高懸兩千年無人能解的難題:如何將圓十七等分?完成此一足以列入史冊的成就,讓他終於下定決心,要將一生奉獻給數學。

1859年夏日某一天,物理學家克希荷夫與化學家本生一如往常相偕散步。他們談起幾天前兩人好玩地用分光鏡觀測鄰鎮大火,竟從中辨認出鍶與鋇的特有光譜。 說著說著。克希荷夫突然停下腳步,瞄了一眼天上的太陽,轉頭對著本生說:「本生,我一定是瘋了!」

凡納爾·布許(Vannevar Bush)?相信即使是科技產業的圈內人,大多也都對於這個名字感到陌生。其實他對現代科技的發展至關重要,無論是電腦、網際網路、人機介面與多媒體應用,倘若一路回溯過往歷史,最終都會發現他的身影。

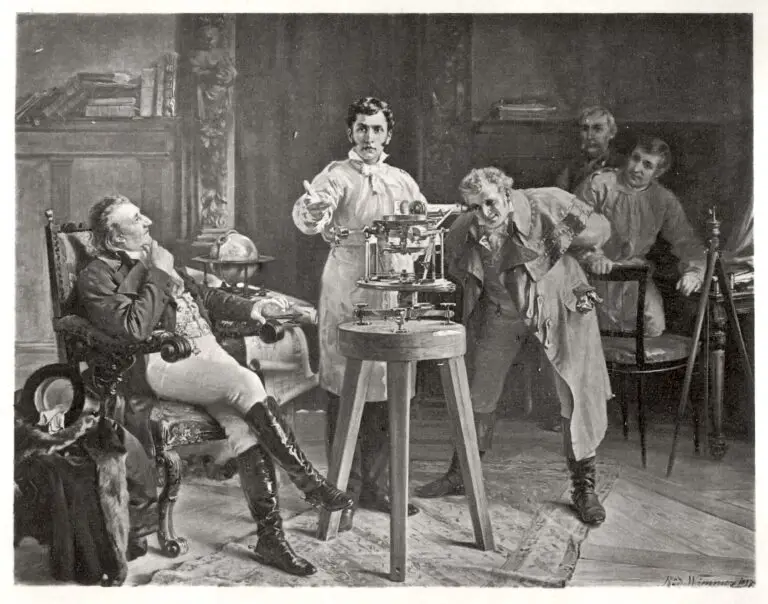

1801年七月裡的某一天,慕尼黑一棟房屋突然間轟的一聲棟倒塌了。14歲的玻璃工學徒夫朗和斐被埋在瓦礫堆下,大聲呼救。當瓦礫被挪開時,陽光照到夫朗和斐的眼睛,他不由舉起手來遮擋。他看著從指縫間穿過的光線,萬萬想不到他灰暗的人生自此也將被照亮,而且未來他還將會發現陽光中隱藏的秘密。

1896年3月1日,巴黎的上空仍佈滿厚厚的雲層。法國物理學家亨利·貝克勒 (Henri Becquerel) 望著窗外陰沉沉的天空,嘆了口氣。他打開抽屜,把已經放了二、三天的東西拿出來,猶豫著要如何處置……。 兩個多月…