《瑪格麗特戀習題》與哥德巴赫猜想

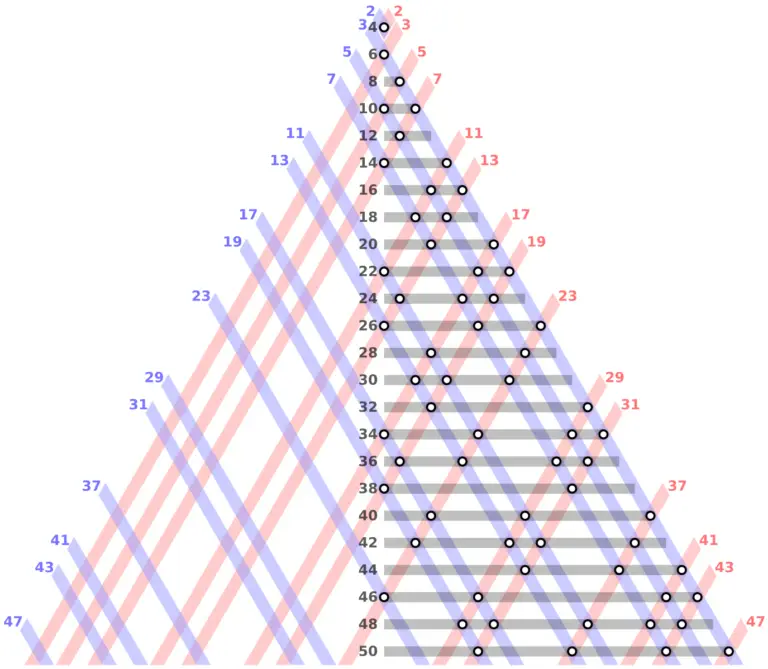

昨天看到有人發現π一直到小數點後16位數若是17張麻將牌,恰恰就是可以胡牌的排型(如下圖)。 剛好我上週看了一部法國電影 《瑪格麗特戀習題》(Marguerite’s Theorem),描述一位原本放棄數學的女研究生,正是從麻將中獲得靈感,讓她重新振作,企圖攻克高懸近三世紀的數學難題——哥德巴赫猜想(Goldbach’s conjecture,也稱為「強哥德巴赫猜想」),也就是「任何一個大於2的偶數都可以寫成兩個質數之和」(例如12 = 5+7;40 = 3+37 或 11+29 、 17+23 )。 提出此一猜想的哥德巴赫於1690年3月18日出生於普魯士公國的柯尼斯堡(Königsberg,二次大戰後歸蘇聯所有),他曾於1713年赴牛津大學接受牛頓指導,1725年受聘前往俄國新成立的聖彼得堡科學院。同時獲聘的還有後來提出「白努利定律」的白努利(Daniel Bernoulli)及其哥哥,兩年後在白努利的推薦下,年僅20歲的天才數學家歐拉(Leonhard Euler)也來到聖彼得堡科學院。 1728年,彼得二世成為俄國沙皇,立即將哥德巴赫攬為家庭教師,隔年彼得二世把宮廷從聖彼得堡遷往莫斯科,哥德巴赫也隨之前往。從此他開始和留在聖彼得堡的歐拉書信往返討論數學問題,時間長達35年,共有196封信。其中1742年6月7日的這封信中,哥德巴赫寫下一個猜想: 「任何由兩個質數相加而成的整數,都可以寫成任意多的質數加總,直到所有項都是基本單位為止。」 所謂的基本單位是1,這是因為當時1仍被當成質數。他在信中就舉4、5、6為例,例如4 = 1+3 = 1+1+2 = 1+1+1+1。 哥德巴赫似乎是寫完才又突然想到,而在信紙的邊緣處寫下第二個猜想: 「任何一個大於2的整數都可以寫成三個質數之和」。 然後寫說如果這個猜想成立,第一個猜想自然也成立。(現在1不算質數,這個猜想如今便改寫成「任何一個大於5的奇數都可以寫成三個質數之和」,也稱為「弱哥德巴赫猜想」。) 歐拉於6月30日回信給哥德巴赫,提醒他之前曾猜想任何一個大於2的偶數都可以寫成兩個質數之和,還說這如果成立,就會得出他信上的第一個猜想;歐拉接著寫道:你的第二個猜想其實也會隨之成立(也就是只要證明了強哥德巴赫猜想,弱哥德巴赫猜想自然得證)。歐拉最後說自己相信「任何一個大於2的偶數都可以寫成兩個質數之和」是完全確定的定理,雖然他無法證明。 連天才數學家歐拉都做不到,可見要證明看似簡明的哥德巴赫猜想其實非常困難。事實也是如此,之後一百多年無數數學家競相投入,卻絲毫沒有進展,大數學家希爾伯特因此在1900年的國際數學家大會中,將之列為最重要的23個數學問題之一。 這座令人不知從何攀爬的高峰終於在1920年代出現突破口。英國數學家哈代(Godfrey Hardy)和李特伍德(John Littlewood)所發展出在單位圓上做路徑積分的「圓法」,證明了在廣義黎曼猜想成立的前提下,每個足夠大的奇數都能表示為三個質數之和,而幾乎每個足夠大的偶數都能表示成兩個質數之和。祕魯數學家賀夫各特(Harald A. Helfgott)最終在2013年用圓法證明了10的29次方以上的奇數都能寫成三個質數相加,以下的奇數再用電腦一一驗算也都成立。雖然不是純然用數學推導,但弱哥德巴赫猜想總算是證明為真了。 但圓法在強哥德巴赫猜想上始終無法取得更大進展,不過挪威數學家布朗(Viggo Brun)在1920年利用「篩法」,證明任何足夠大的偶數都能拆成兩個不超過9個質數相乘的數字相加,提供了另一條攻克哥德巴赫猜想的路徑。 布朗的成果簡稱為「9+9」,之後三十餘年,許多數學家繼續加以縮減為「7+7」、「6+6」、「5+5」、「4+4」、「3+4」、「3+3」、「2+3」,但這樣相加的兩個數字都不是質數,代表仍有巨大的鴻溝。1962年,28歲的中國數學家潘承洞完成「1+5」的證明,也就是1個質數加上最多由5個質數相乘之數,跨出了一大步。很快地,「1+4」、「1+3」的證明陸續出現;1966年,中國數學家陳景潤又證明了「1+2」,離終點似乎只差一步,但這條路就此卡住,至今仍無法跨越。 《瑪格麗特戀習題》這部電影中,女主角瑪格麗特從麻將牌型是2張和3張的組合,竟悟得證明強哥德巴赫猜想的另一條蹊徑,如此戲劇化的安排不知是否因為麻將是中國國粹,而隱含對陳景潤等人致敬之意?至於瑪格麗特最終是否成功取得聖杯,由於電影仍在上映中,我就先不透露了。…