愛因斯坦的諾貝爾獎金全給了前妻,但她還是失去了一切

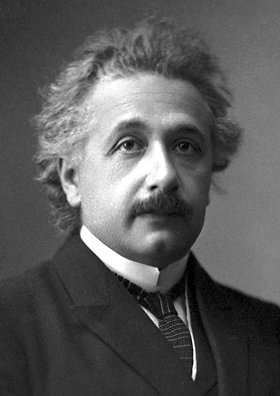

1922年,愛因斯坦終於獲得早該得到的諾貝爾物理學獎。不過,獎金卻全部給了前妻米列娃,因為他10年前就變心,為了要求離婚,便提出這張未來的支票做為贍養費。

1922年,愛因斯坦終於獲得早該得到的諾貝爾物理學獎。不過,獎金卻全部給了前妻米列娃,因為他10年前就變心,為了要求離婚,便提出這張未來的支票做為贍養費。

愛因斯坦獲得1921年的諾貝爾物理學獎,得獎原因卻不是最具革命性的相對論。而且諾貝爾獎委員會直到1922年才宣布,然後愛因斯坦直到1923年才拿到獎章,這是怎麼回事?

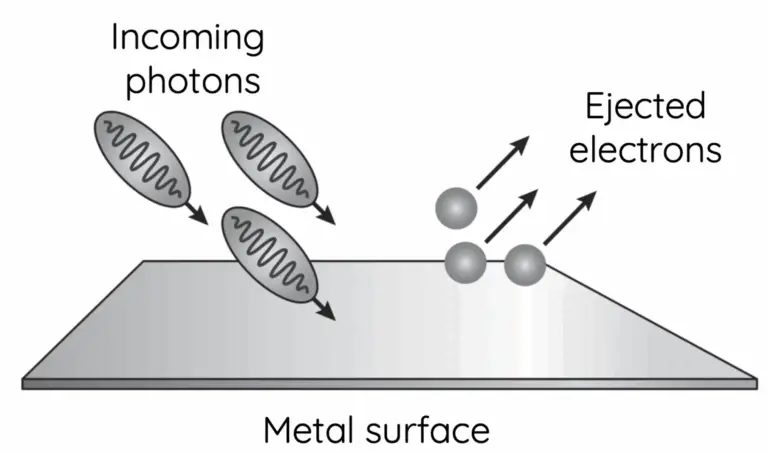

愛因斯坦於1905年發表論文,提出光量子的概念,成功解釋困擾科學家很久的光電效應。不過密立根不以為然,他著手進行實驗,要證明光量子假說是錯的,沒想到卻適得其反……。

名聞遐邇的愛因斯坦,終於在1921年獲得諾貝爾物理學獎,不過獲獎的具體理由卻與狹義相對論或廣義相對論都沒關係,而是他發現了光電效應的物理定律。

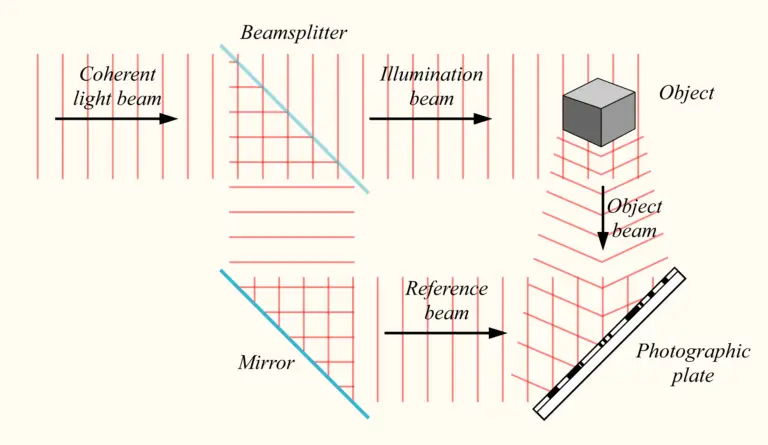

神奇的是,一般攝影只能拍下物體的單一角度,全像攝影卻能計算出各個角度,因此可以呈現出物體的三維影像。而且即使全像底片碎裂成許多小碎片,我們仍能任憑其中一小片,絲毫不差地還原出完整的樣貌。