獵捕女巫自古有之,歐洲自十五世紀中期開始,各地掀起民間自發的獵巫行動,許多無辜女性被指與魔鬼訂定契約,使用巫術迷惑或傷害他人,而受到嚴刑逼供、甚至慘遭處決。直到科學革命帶來除魅化的作用,獵巫運動到了十七世紀末終於逐漸消退,英國本土更是自1682年之後就不再有人死於巫術罪名。沒想到十年之後,她在北美的殖民地竟然再現獵巫高潮……。 自從五月花號於1620年航抵現今麻塞諸塞州的鱈魚角(Cape Cod),開啟了英國清教徒的移民潮後,麻塞諸塞地區就成為英國在北美最大的殖民地,其中濱臨麻塞諸塞灣的塞勒姆(Salem)也是移民船隊的停靠點之一,不過塞勒姆並未因此而特別繁榮,直到1690年代仍是個僅有1,400名居民的小漁村。 1692年2月初,村裏兩名9歲與11歲的小女孩突然全身痙攣,蜷伏在桌下,大聲尖叫、亂扔物品。由於醫生前來檢查她們身體後,並未發現病因,而這些症狀又和傳說中的著魔現象相當符合,於是耳語迅速流傳,懷疑是有人施以巫術所致。 過沒多久,又有幾位女孩也出現類似症狀,村民們按捺不住,強烈要求牧師出面處理。在牧師的詢問下,女孩們終於指出是誰對她們施法,分別是39歲的遊民古德(Sarah Good)、幾乎不上教堂的49歲婦人歐斯朋(Sarah Osborne),以及被賣來這裡當女僕的南美洲原住民蒂圖芭(Tituba)。這三人隨即於2月29日這一天,因女巫的罪名遭到拘捕。 然而這三名被當成罪魁禍首的婦女關入監獄後,塞勒姆村並未就此恢復平靜,因為陸續又有村民指控還有女巫沒被揪出來。這場風波迅速擴大,越來越多人被指為女巫,有些連其家人也被視為共犯,到了五月已有超過兩百人涉嫌,62人遭到拘禁,其中亦不乏中上階層者。 鑒於事態越演越烈,麻塞諸塞殖民地的行政首長親自出馬,成立了由七人組成的法庭,專門審理塞勒姆村的巫師案。然而他們卻是依據《女巫之鎚》(Malleus Maleficarum,1487年在德國出版) 這類書籍進行審問,以檢查身體是否有痣或胎記此等荒誕無稽的方法,甚至是形同逼供的殘酷手段來判別是否有罪。最後30人被判有罪(在此之前,最先被逮捕的歐斯朋已死於獄中),其中14名女性和5名男性被處以絞刑。 1692年6月10日,一位愛著奇裝異服,不守清教徒習俗的婦人成為第一位被吊死的犧牲者;7月19日,一次處決五位女性(包括遊民莎拉·古德),之後每月都有人被處以絞刑。直到包括哈佛大學校長在內的意見領袖實在看不過去,公開抨擊檢察官採信幻覺或夢境等心靈證據任意起訴、法官的審判方式荒誕無稽,行政首長才在十月底解散特別法庭,並在半年後釋放其餘尚在羈押的人。 回顧這起獵巫事件,科學家根據最初發病那些女孩的症狀,推斷她們其實是食用了被麥角菌汙染的穀物。社會學家則從社會背景分析,指出1689年英、法兩國在北美殖民地的戰爭,造成許多難民逃避到原本安寧穩定的塞勒姆村,村民對新來的移居者原本就懷有戒心,再加上貧富不均埋下階級衝突,形成小鎮內部的緊張對峙,最後終於以女孩們著魔做為引爆點,釀出一發不可收拾的獵巫事件。 雖然塞勒姆獵巫事件是三百多年前的荒謬亂象,但背後的成因卻不會就此消失,才會至今仍時時可見因族群、階級或政治立場不同而劃分敵我、亂扣帽子,形成披上不同外衣的獵巫運動。以古鑑今,豈能不慎乎? 參考資料:

Author Archives: 瑞棋 張

提出宇宙暴脹的人

1979年12月7日清晨,32歲的博士後研究員古斯(Alan Guth)一起床就趕緊穿好衣服,小心不要吵醒隔壁房間還在熟睡的妻子與兩歲兒子,打開房門跨上自行車,奮力直奔他在史丹佛大學的研究室。抵達後他習慣性地看了手錶,只花了9分32秒,哇,遠超乎之前的記錄。 古斯坐到桌前,翻開筆記本,興奮地寫下 「驚人頓悟: 這種過冷現象可以解釋為什麼今天的宇宙會平坦到如此驚人的程度,也因此可以解答迪克(Bob Dicke)在愛因斯坦紀念日演講時指出的精細弔詭。」 接著他繼續寫出計算公式。讓古斯如此興奮的原因,除了他很可能破解了宇宙之謎,也因為他終於看到自己的學術生涯終於出現曙光。 古斯的研究之路並不順遂。他在普林斯頓大學的博士論文題目是關於束縛夸克的作用力,但就在1972年論文完成之際,另一種全新觀點的量子色動力學已經用「色荷」提出完整的解釋,讓他的四年努力形同白費。他取得博士學位後找不到教職,便留在普林斯頓做博士後,繼續研究基本粒子的理論。 在普林斯頓兩年期滿後,古斯到哥倫比亞大學做博士後研究,重新學習最新的「規範場論」。他偏偏選了磁單極粒子(目前所有磁鐵都同時有南北兩個磁極,磁單極粒子則是只有一個磁極)做為研究題目,這種粒子在理論上雖然是可能的,但現實中是否真的存在,卻有極大的爭議。古斯在哥倫比亞大學三年沒有具體成果,又到康乃爾大學待了兩年,1979年他來史丹佛已是第八年的博士後,史丹佛只給他一年的時間,如果再無成績,他的學術生涯就岌岌可危了。 古斯在康乃爾大學時認識也來做博士後的戴自海,來自香港的戴自海是研究弦論的,他向古斯建議:既然四大作用力在宇宙誕生之初是統一的,磁單極肯定存在,何不轉而研究為何現今看不到磁單極粒子?於是古斯又再次跨入他不熟悉的領域,讀起宇宙學,沒想到他當初研讀規範場論時掌握的對稱性破缺、希格斯場此時都派上用場。當他到了史丹佛大學,繼續思考宇宙大爆炸怎樣才會讓磁單極粒子減少,忽然之間一切就都水到渠成了。 宇宙大爆炸最初是1920年代時,幾位物理學家分別根據廣義相對論的解,以及哈伯觀測到的宇宙膨脹,而提出來的可能性。這個主張一直未被認真看待,直到1964年發現的宇宙微波背景符合大爆炸理論所預測的餘燼,學界才接受宇宙誕生於一場大爆炸。 不過大爆炸理論卻無法解釋一些現象。為什麼宇宙各處的背景輻射溫度幾乎相同?為什麼整體而言,宇宙的物質分布如此均勻,以致於空間曲率超乎尋常的平坦?這意謂著太初之始的物質密度與膨脹速率都必需恰好在一個臨界值,小數點後 15 位的細微差異,就會造成粒子分離四散,所有天體都無法形成;或使得宇宙在生命出現之前就已塌縮崩陷。這就是古斯在筆記本上所寫天文學家迪克指出的精細弔詭,而包括迪克在內的許多人還因此認為這是上帝微調的結果。 古斯就是在12月6日夜裏思索這些問題時,驀然出現「Eureka!」時刻,想到如何予以解釋。他提出宇宙暴脹的理論,主張大爆炸之前的宇宙不但比大家以為的還要小(遠比原子還小),而且一開始先歷經指數性倍增的暴脹,在10的32次方之一秒內就暴增到10的26次方倍,之後膨脹速度才放緩。由於瞬間暴脹,我們這個宇宙才會如此均勻、如此平坦。而原本存在的磁單極粒子被稀釋到超出我們視界的其它宇宙後,在我們這個宇宙中就寥寥無幾了。 1980年1月底古斯發表宇宙暴脹的演說後,立即引起熱烈討論,當年春天他就脫離博士後研究員的身分,獲得麻省理工學院的副教授職位。他也因此獲得許多獎項,包括1996年獲頒愛丁頓獎章(Eddington Medal)、2009年獲頒「艾薩克·牛頓獎章」(Issac Newton Medal),以及2012年獲得當年創立的突破獎(Breakthrough Prize)。不過由於目前尚無證據可證實暴脹理論,至今他仍未獲得諾貝爾獎;今天(2月27日)是他77歲生日,且祝他能像希格斯那樣,在有生之年見到暴脹理論的證據,並獲得諾貝爾獎。 參考資料:

為什麼Nvidia下一代的晶片架構命名為Blackwell?

Nvidia昨夜公布上季營收和獲利,雙雙超乎預期,執行長黃仁勳並表示「加速運算和生成式AI已經到達臨界點」,令人更加期待即將在3月18日發表的次世代GPU “B100”。 Nvidia目前這一代的晶片架構名稱取自「COBOL之母」Grace Hopper(我曾在2021年4月Nvidia發表時,撰文介紹過她),下一代的架構命名為Blackwell,所致敬的又是何方神聖? 布萊克威爾(David Blackwell)是非裔美國人,1919年4月24日出生於伊利諾州南部。他八年級前就兩度跳級,16歲進入伊利諾大學香檳分校就讀數學系。他是在高中時因為幾何課程而燃起對數學的熱愛,不過他不敢夢想當數學家,只打算大學畢業後能當個小學老師。 大三那年,布萊克威爾確定自己適合研究數學後,下定決心念研究所。結果他三年念完大學,一年取得碩士學位,兩年完成博士論文,22歲就成為學校有史以來第一位非裔的數學博士,全美則是第七位。 布萊克威爾隨即在1941年獲邀至普林斯頓高等研究院進行為期一年的博士後研究,由於他是第一位進駐的黑人,引起了不小的騷動。原來高等研究院的研究員自動成為普林斯頓大學的訪問學者(高等研究院是獨立機構,與普林斯頓大學並無隸屬關係),但當時的種族偏見仍相當普遍,普林斯頓大學的校長也不例外,他不但不讓布萊克威爾參與校內的交流活動,還組織抗議行動,反對高等研究院同仁連署讓布萊克威爾多待一年的提議。 結束博士後研究後,布萊克威爾明白一般大學不可能聘用他,只能向全美104家黑人大學都投遞履歷,結果只有三家提供他教職。他在其中兩家各擔任一年的講師後,於1944年至黑人大學中最富盛名的霍華德大學(Howard University)任教,三年後就成為教授及數學系系主任。 1954年,布萊克威爾獲邀至加州大學柏克萊分校擔任客座教授,隔年成為該校第一位非裔終身教授,並於1957至1961年期間擔任統計系主任。他在柏克萊一直待到1988年,屆滿70歲才退休。2010年,布萊克威爾因中風引起的併發症病逝,享年91歲。 布萊克威爾生前發表84篇論文,主題涵蓋機率、貝式統計、統計推理、序列分析、馬可夫鏈、動態規劃、博弈理論、決策理論、資訊理論、邏輯、集合論。他的多篇論文至今被當代的研究所引用,而且有許多定理與概念是用他的姓氏命名,包括Blackwell確定性、Blackwell賽局、Blackwell更新定理、Blackwell空間、Blackwell最佳策略、Blackwell接近性定理、Blackwell實驗組合理論、Blackwell通道以及Rao-Blackwell定理等,他的影響與貢獻由此可見一斑。 現今人工智慧的發展和布萊克威爾的研究主題都有關係,而他身處種族偏見的時代,卻能在不友善的社會環境中做出巨大貢獻,尤其難能可貴,這或許就是Nvidia將下一代的晶片架構命名為Blackwell,以向他致敬的原因吧。 參考資料:

發現宇宙標準燭光的人

1月17日那篇〈宇宙膨脹的證據〉中,介紹了哈伯發現銀河系外還有宇宙以及宇宙膨脹,裡面提及他是根據「勒維特定律」推算星系距離。下面就來介紹這位做出關鍵貢獻卻長期遭到忽視的勒維特(Henrietta Leavitt)。 女性計算員 勒維特於1868年出生美國麻州一個不到兩千人的小鎮,父親是位牧師。她先到俄亥俄州的歐伯林學院(Oberlin College,1837年成為美國第一家允許女性就讀的大專院校)讀了兩年後,再轉到附屬於哈佛大學、特為女性開設的學程就讀。她在大四那年修了一門天文學,產生濃厚興趣,於是在1892年畢業後又留校多修了一年天文學的課程。 勒維特接著到歐洲遊學,不料在異鄉染疾而嚴重喪失聽力;她返回家鄉後休養一陣子後,於1895年向哈佛大學天文台長皮克林(Edward Pickering)求職。皮克林九年前開始雇用女性處理天文觀測資料,是當時科學領域中少數有女性的容身之地,但限於預算,已無法再增聘人手。勒維特衣食無虞,便自願無償擔任計算員的工作。 以志工的身分做了幾年之後,勒維特總算在1902年成為正式職員。女性計算員的時薪只有微薄的0.3美元,對她而言,確保未來能繼續獻身於熱愛的天文學,意義更加重大。勒維特表現傑出,很快被拔擢為光度測定的部門主管,負責依據天文攝影的感光底片,更準確地劃分恆星的星等。1905年開始,她針對變星有系統地予以判定、分類。 造父變星 所謂變星就是亮度會改變的星,根據變星的光譜、由亮到暗再轉亮的天數、亮度變化的曲線形狀等,可以將變星分成不同類型。勒維特檢視了許多感光底片後,在大、小麥哲倫星雲一共發現了1,777顆變星,予以分類後寫成論文,於1908年發表。她在論文中特別指出小麥哲倫星雲的17顆造父變星似乎有個規律:亮度越大,變化的週期越長。 造父是中國古代的星官(相當於星座)之一,位於現在所稱的「仙王座」(Cepheus),共有五顆恆星,分別叫造父一到造父五。荷蘭裔的英國天文學家古德利克(John Goodricke)於1784年發現造父一是顆變星,後來便將類型和造父一相似的變星稱為造父變星。巧合的是,古德利克幼年時也因病失聰,和勒維特一樣都無法聽見外界的聲音,卻在繁星中發現常人所未見。 造父變星是因為外層氣體因熱而膨脹後,使得內層的輻射更容易穿透,顯得更亮。隨後外層氣體又因為膨脹後溫度下降,在自身重力的作用下而收縮,使得穿透的輻射變少而變暗;如此不斷循環因而時亮時暗。勒維特當時仍不知道這個機制,但既然所觀察到的造父變星亮度都呈現週期性的變化,可以推斷並非伴星遮掩光芒之類的外部因素,而是造父變星本身的特性所致。 不過亮度是從地球觀測到的光,光度才是恆星所發出的光,照理說應該要根據這些造父變星與地球的距離,反推出它們的光度再加以比較。當時尚不知道它們的實際距離,但可以確定小麥哲倫星雲非常遙遠,這些造父變星在裡面的分布又相當密集,因此它們與地球的距離即使有差異,也小到可以忽視。既然它們的遠近幾乎相同,那麼亮度與光變週期的關係,也就相當於光度與光變週期的關係。 勒維特定律 勒維特隨後又多發現了8顆造父變星,也是亮度越大,光變週期就越長。她以亮度(視星等)為縱軸,光變週期的天數為橫軸,將這25顆造父變星的數據標示上去後,最大亮度與最小亮度的兩條連線都相當平滑;若將橫軸改為天數的對數,則可明顯看出兩條斜率相同的直線,更清楚呈現光變週期與光度的線性關係,這就是後來所稱的「勒維特定律」。 勒維特定律堪稱革命性的大發現。以往無法從亮度判斷恆星的距離,因為同樣的亮度可能是光度很大但很遠,也可能是光度很小但很近。而利用視差法又只能測定數百光年內的距離,更遠的恆星就無法確定遠近,以致大家對於宇宙的大小眾說紛紜。如今根據勒維特定律可以得知,兩顆光變週期相同的造父變星,其光度也相同;如果兩者的亮度是4:1,那麼較暗的那顆就是另一顆的兩倍遠(亮度與距離平方成反比)。 1913年,丹麥天文學家赫茨普隆(Ejnar Hertzsprung)在視差法可判定的距離內也找到了造父變星,他用它的光變週期和勒維特的發現做比較後,首度估算出小麥哲倫星雲的距離。儘管赫茨普隆本身估算錯誤(他算出3萬光年,但實際上是20萬光年),卻示範了如何以造父變星做為標準燭光,推算星雲、星團,乃至星系的距離。哈伯便是在1924年發現仙女座的造父變星,算出仙女座距離我們至少100萬光年(實際距離應是250萬光年),因此絕不可能位於銀河系內,才確認銀河系外還有其它星系。 這一切都始自勒維特發現造父變星的光變週期與光度的線性關係,不過此一重大發現卻不是以她的名義發表;1912年3月3日發表的論文〈小麥哲倫星雲中25顆變星的週期〉唯一作者是哈佛大學天文台長皮克林,她的姓氏只出現在內文的第一句:「下列敘述關於小麥哲倫星雲中25顆變星的週期,是由勒維特小姐提供。」 勒維特生前未能獲得應有之聲譽,也來不及見到自己的發現促成哈伯改變了人類對宇宙的認知,因為她在1921年即因胃癌病逝,享年僅53歲。據說瑞典科學院的一名院士在1925年想提名她角逐諾貝爾物理學獎,才得知她已離世。然而即使她仍健在,是否真能獲獎也大有疑問,畢竟就連哈伯也從未獲此殊榮。不過哈伯至少享有高懸不墜的地位與名聲,而勒維特至今卻鮮為人知……。 參考資料:

變形金剛登陸月球?

日本時間1月20日零點20分(台灣時間1月19日23:20),日本的智慧型月球探測器SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) 成功在月表軟著陸,成為繼蘇聯、美國、中國大陸和印度之後,第五個登陸月球的國家。(不過SLIM登陸後,卻發現太陽能板未能產生電力,目前問題尚未解決。) 去年四月,日本一家民間企業ispace曾委託SpaceX發射探測器到月球表面,雖然成功進入月球軌道,但在著陸時失敗墜毀。這次的SLIM則是日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的太空任務,搭乘由三菱重工建造的H-IIA火箭,於2023年9月7日發射升空,在月球軌道繞行25天後,降落於月球赤道南邊的「酒海」(Mare Nectaris,月球上的海是指比較低窪的平原)。 SLIM還攜帶了兩個可行走的小型探測器,一個是以跳躍方式前進的LEV-1 (Lunar Excursion Vehicle 1),除了裝有廣角相機,還有天線可與直接與地球通訊。另一個是比棒球略大,直徑8公分,重僅250克的球形探測器LEV-2 (Lunar Excursion Vehicle 2),別名SORA-Q。 SORA-Q是JAXA與Sony、同志社大學(位於日本京都),以及玩具製造商多美共同開發設計的。玩具製造商?是的,多美最著名的產品就是變形金剛,JAXA希望在不犧牲功能性與可靠性的前提下,盡可能減少探測器的體積與零件,因此特地借助多美過去設計變形金剛的多年經驗。 SORA-Q的確像個簡單的變形金剛,它原本是以球體狀收納在SLIM裡面,到了月球表面後,合成球體的兩個半圓就會彈開變為輪子;像是尾巴的穩定器向後延伸用來保持平衡;配有前後鏡頭的小型攝影機從內部升起,所拍攝的影像經由LEV-1傳送回地球。 根據2022年3月發表會的說明,SORA是「宙」的日語讀音,而Q則有Question、Quest之意,另外SORA-Q的側面身影也像個Q,因此SORA-Q既有探索宇宙之意,也象徵它前往宇宙。 事實上,這是第二次試圖將SORA-Q送上月球,上一次就是去年四月那次登月失敗。這次SORA-Q終於成功登陸月表,只是它的壽命卻也相當短暫,因為電池只夠運行兩個小時,電力用完後,它就會完全停擺,永遠滯留在月球上。 不過SORA-Q除了探測月球的任務,還有特殊的意義,那就是點燃孩童對太空和科學的好奇心與熱情;就像JAXA創新中心的副高級研究員Daichi Hirano所說的:「對比童年時期玩著日本玩具的經驗,或許出自玩具製造商的漫遊車能激勵下一代渴望前往星際。」真的,變形金剛在月球——多麼具有想像空間啊! 參考資料:

因為他,人們對宇宙的認知從此改變了……

宇宙有多大?在望遠鏡發明之前,古人所能想像的宇宙就是太陽系。隨著望遠鏡的性能越來越強,人們才發現更多肉眼看不見的星星,也才發覺這些天體其實距離我們非常遙遠。然而到了二十世紀初,人們仍以為太陽和這些天體全都屬於同一個星系──也就是銀河系;即使有一些天文學家注意到仙女座星系(Andromeda Galaxy)具有螺旋結構,而懷疑它是位於銀河系外的星系,但一般仍認為它只是銀河系中一個正在形成類似太陽系的星雲。 1919年,30歲的哈伯(Edwin Hubble)獲聘至加州的威爾遜山天文台(Mount Wilson Observatory);11月,100吋的胡克望遠鏡(Hooker telescope,命名取自資助建造的美國鋼鐵企業家John Hooker)落成啟用。這是當時世上最大的天文望遠鏡,有此利器,哈伯得以更清楚地一窺宇宙深處。果然,四年後他便在仙女座發現了12顆造父變星(Cepheid),讓他得以釐清仙女座的爭議。 造父變星的光度(所發出來的光)會呈週期性的變化,光度越大的造父變星,變化週期越久,從一、兩天到兩、三個月不等;這是哈佛大學天文台的女性計算員勒維特(Henrietta Leavitt)於1912年發現的,因此也稱為「勒維特定律」。根據這個定律,只要觀察到某顆造父變星的變化週期是幾天,就可以得知它的平均光度是多少。我們知道同樣光度的星星距離我們越遠,看起來越暗,而且亮度與距離平方呈反比,因此從造父變星的變化週期與亮度,就能推算出它距離我們有多遠。 1924年11月,哈伯在紐約時報發表他的估算結果:仙女座距離我們至少100萬光年(目前估算的距離應是250萬光年),因此絕不可能位於銀河系內;我們銀河系只是宇宙大海中的一個「島宇宙」,之外還有浩瀚無垠的宇宙。 接著幾年,哈伯繼續觀測更多銀河系外的星系,發現越遙遠的星系的「紅移」(光譜的譜線整個往紅端移動)程度越大,也就是越遠的星系以越快的速度遠離地球;這代表所有星系都在彼此遠離,也就意謂著宇宙正在膨脹。1929年1月17日,哈伯發表題為《銀河系外星系之距離與徑向速度的關係》的論文,完全顛覆傳統認知。 長久以來,科學家相信宇宙處於平衡穩定的狀態,包括愛因斯坦也是如此,他於1917年在廣義相對論的方程式中另外添加了「宇宙常數」,以確保符合靜態宇宙觀。即使俄羅斯物理學家弗里德曼(Alexander Friedmann)以及比利時天文物理學家勒梅特(Georges Lemaître)分別在1922年與1927年,根據廣義相對論提出宇宙膨脹的模型,愛因斯坦仍打死不信。如今哈伯的觀測結果令他不得不將宇宙常數刪去,並嘆說這是他一輩子最大的錯誤(他萬萬想不到,後來發現的暗能量又讓宇宙常數起死回生)。 哈伯揭露了銀河系外還有廣袤無邊的宇宙,而且宇宙還在一直膨脹中,從此改變了人們的宇宙觀。雖然他的影響如此深遠,卻沒有拿到諾貝爾獎,只因當時的觀念仍不認為天文學是物理的一部分。等到觀念改變時,哈伯已於1953年因腦部血栓過世,等不到他應得的諾貝爾物理獎了(直到1974年,諾貝爾獎物理學獎才首度頒給天文學的學者)。 參考資料:

【科宅與女神】又見地平說?!

「你怎麼在看選舉公報?我以為你早就決定要投誰了。」科宅看見女神攤開大大的選舉公報,好奇地問道。 「噯,你不知道,有些候選人的政見天馬行空、千奇百怪,你想都想不到,真是太有趣了!」 科宅不置可否,滑著自己的手機,沒多久突然聽見女神興奮地對他說: 「你看,你看,這個立委候選人的政見裡面有一條是『推翻地球科學,重啟地平科學研究』欸。」 這下科宅馬上被勾起好奇心,把選舉公報搶過來一看,只見這項政見的下方寫著: 「自14世紀以來,人類受到哥白尼的日心說、牛頓的萬有引力等錯誤科學和教育的影響,普遍認爲地球是球體。然而,近年來全球有多個科學機構已證實地球是平面,並不存在自轉和公轉,太陽和月亮的大小相等,且距離比人類想像近許多。或許你第一次聽到地平學說時感到懷疑,甚至覺得可笑,但請相信我,未來20年會有更多難以置信的事情發生。」 女神見他閱畢抬起頭來,便笑著說: 「好笑吧,這年頭還有人相信地球是平的,而且還是台北市信義區的候選人。」 「其實相信的人比你想像的還多喔,國外就有「地平說學會」(The Flat Earth Society),會員有好幾百人,致力於宣揚地平說。」 「蛤,地球是圓的不是常識嗎?有什麼好懷疑的?」 「他們相信地球是圓的啊——只不過是圓盤狀。」科宅見女神白了他一眼,才繼續正經地說:「其中有些人或許是基於聖經的說法,不過我想主要還是與他們的實際感受不符。」 「什麼意思?」 「例如登高望遠,所看到的地面還是平的啊。另外,地球若真的像科學家所說,自轉速度高達每秒465公尺,為什麼一點感覺都沒有?對他們而言,地圓說根本與這些生活經驗不符。哪,你看這個候選人寫『不存在自轉和公轉,太陽和月亮的大小相等』,應該就是基於他實際感受與看到的。」 「不是,如果在古時候就算了,現在太空船都已經拍了那麼多地球的照片,他們沒看到嗎?」 「他們認為那些相片是用超廣角鏡頭拍的,地球才會呈現球體的感覺。當然,也有人乾脆咬定照片根本是偽造的,就像登陸月球也是在攝影棚裡拍的。」 女神嘆了口氣:「好吧,這些人要活在自己幻想的世界裡,也沒辦法。」 「其實他們也不是都如你以為的只是坐著空想喔。」科宅在手機上查了一下後,說道:「你看,這個叫邁克·休斯(Michael Hughes)的美國人,曾駕著林肯加長型禮車飛越31公尺,創下最遠距離的金氏世界紀錄。他為了證明地球是圓盤狀,決定要親自上太空,拍照證明給世人看。他從2014年開始打造載人火箭,儘管有次試射降落地面時受了不小的傷,但並沒有因此中止這個瘋狂之舉。2020年2月22日,休斯進行第三次試射,結果降落傘在發射時被梯子撕裂,火箭降落時墜毀地面,他也傷重不治。」 「唉,真傻。我看就算他真的成功上了太空,那些地平說的同志也不會相信他的證詞。」 「對啊,其實許多人在某種程度上就像地平論者,只揀取符合自己信念的事證,對於反面的證據卻都視而不見。」 女神點點頭,突然想到了什麼,斜眼盯著科宅說:「等等,你不是在暗指我吧?」 「沒有,我哪敢—–」科宅看女神眉頭一皺。連忙改口:「不是不是,你哪有,你這麼明理。走走走,吃飯去了。」

飛彈?衛星?愛因斯坦探測器是啥玩意?

今天下午自中國西昌發射升空,搞得大家手機警鈴大響的「愛因斯坦探測器」(Einstein Probe),是由中國科學院主導,歐洲太空總署(ESA)、德國馬克斯普朗克地外物理研究所和法國國家太空研究中心共同參與合作的國際任務,目的是要觀測宇宙中產生X射線的天體或事件。 X射線的來源很多,例如超新星爆炸、星系中心的「活躍星系核」(通常是超大質量黑洞)、中子星或黑洞互繞形成的X射線雙星、物質被黑洞吞噬時產生的及高能量,還有其它不明的天文事件等等。透過X射線的觀測,可以進一步了解宇宙的樣貌與演化。 其實從1970年代開始就陸續有許多X射線衛星發射升空,而這次的愛因斯坦探測器除了更加靈敏,可以觀測到更微弱X射線之外,比較特別的是採用模仿龍蝦眼睛成像原理的「廣域X射線望遠鏡」(WXT)。 一般生物的眼睛是像透鏡般經由折射感知光線,但龍蝦的眼睛表面則是很多正方形管組成的蜂巢結構,能讓光線反射後聚焦成像。WXT的原理也是如此,來自遠方的X射線經過由許多微小方孔組成的曲面格柵後,被孔壁反射至中心點成像;由於沒有特定的光軸,因此可以涵蓋更寬廣的角度。 我不清楚為什麼這顆X射線衛星要命名為愛因斯坦探測器,或許是因為在射出X射線如此高能的天文事件中,往往也會產生重力波,而最先預測重力波存在的人便是愛因斯坦。事實上,這顆衛星的任務之一就是「尋找與重力波事件相關的X射線源並精確定位」。 愛因斯坦探測器的偵測目標還包括休眠的黑洞、中子星、超新星爆炸、活躍星系核、X射線雙星、伽馬射線暴、恆星日冕活動等。愛因斯坦探測器預計運作三年,可能的話再延長兩年,究竟它能帶來多少前所未知的資訊,甚至改變我們對宇宙的認知,且讓我們拭目以待了。 參考資料:

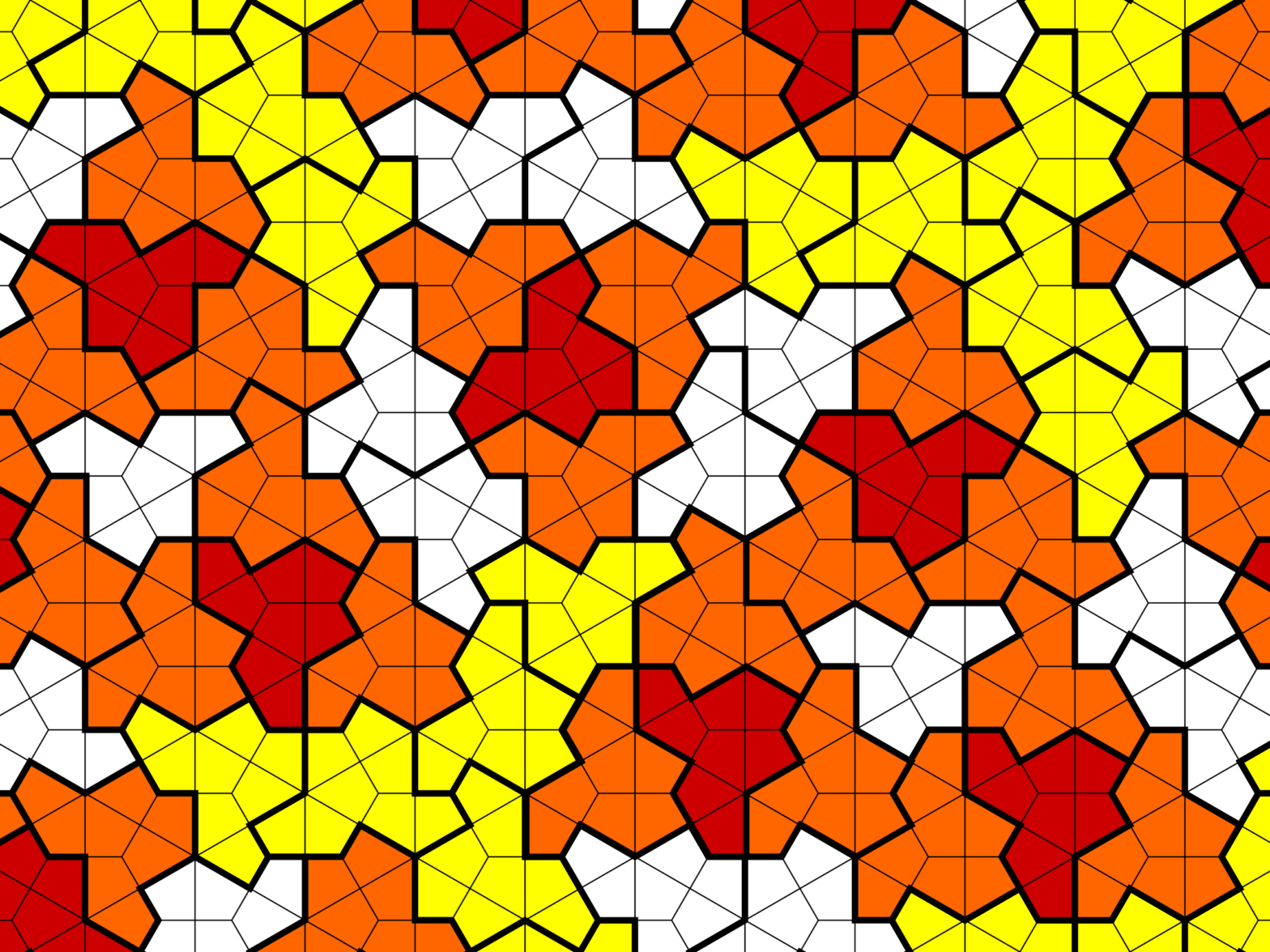

關於「愛因斯坦地磚」的補充

沒想到我在〈2023年十大科學新聞〉介紹的「愛因斯坦地磚」,竟然吸引那麼多人的關注。不過由於還有其它幾則科學新聞要同時並列,所以我只做了概要的介紹,有些重要關鍵就略而不提。這裡我就進一步補充說明,讓有興趣的人可以知道大概的來龍去脈。 今年64歲的史密斯是在2022年11月發現後來暱稱為「帽子」的13邊形,它看起來奇形怪狀,但其實是由8個一模一樣的箏形所組成,而這箏形是將一個正六邊形均分成六等份而來(如下圖)。 史密斯印了一堆「帽子」出來,在桌上一個個拼接起來,拚了很久,發現都沒有出現重複的圖案,不禁猜想莫非真的被他找到了愛因斯坦地磚?不過自己這樣土法煉鋼也不是辦法,誰知道範圍更大後會不會開始出現某種規律? 加拿大滑鐵盧大學的卡普蘭教授(Craig Kaplan)是密鋪(Tessellation,也就是用幾個幾何圖形不留縫隙地鋪滿整個平面)的專家,他還自己寫了密鋪的電腦程式。於是史密斯寫email給卡普蘭,請他幫忙驗證帽子是不是愛因斯坦地磚? 卡普蘭用電腦跑了半天也都沒看到週期性,不過就算讓電腦跑一萬年,也無法就此證明這就是愛因斯坦地磚,必須從數學上加以證明才行。卡普蘭在2023年1月找了兩名對密鋪也有研究的幫手,一位是專精凸幾何的史特勞斯(Chaim Goodman-Strauss)教授,另一位是兼具組合數學與軟體開發專長的邁爾斯(Joseph Myers)博士。 2月時,他們已經找到方法證明帽子的確可以鋪滿平面而不具週期性,就在卡普蘭著手寫成論文時,邁爾斯又有了新發現。 原來去年12月史密斯曾email另一個像是烏龜的13邊形給卡普蘭,問他這個會不會也是愛因斯坦地磚?「烏龜」也是用箏形組成,不過比帽子多了兩片(如下圖)。卡普蘭心想帽子都還沒搞定,哪有閒工夫再研究另一個烏龜,何況有可能半世紀來數學家都找不到的愛因斯坦地磚,一個業餘玩家在兩個禮拜內就發現兩個嗎?便將它暫擱一旁。 如今帽子的證明搞定了,卡普蘭繼續忙著寫論文,得空的邁爾斯覺得不妨檢視一下烏龜,結果他從兩者的共通性發現另一種方法,可以證明帽子和烏龜都是愛因斯坦地磚。這不但強化了他們預備發表的論文,而且第二種證明方法未來也可用來檢驗其它幾何形狀。 他們四人的論文發表後立刻轟動學界,不過熱烈迴響之中卻也伴隨著一項質疑。帽子和烏龜固然能沒有規律地密鋪整個平面,卻需摻雜著一些反面,也就是本身的鏡像(如下圖)。雖然在數學上,鏡射和平移、旋轉一樣,都被視為並未改變幾何形狀,因此帽子和烏龜的確算是愛因斯坦地磚,但還是有許多人提出質疑,認為應該不能用到鏡像才算數。 這時史密斯又想出另一個形狀,看起來像是烏龜和帽子的混合體,也是13邊形,不過這次的組成不是箏形(如下圖)。這個形狀也可以做為愛因斯坦地磚,更讚的是完全不需要用到反面。 只不過有個問題,如果搭配反面,反而可以排出規律的圖案(如下圖)。然而若按嚴格定義,愛因斯坦地磚只能有非週期性的排法,不允許還有規律的排法。 他們四人再次合作,很快地將找出方法,將直線的邊修改為曲線,如此便無法用正反面排出規律圖案,但仍能非週期性地密鋪整個平面(如頁首)。他們於五月發表論文,這個暱稱為「幽靈」(spectres) 的愛因斯坦地磚終於不會有人質疑了。 參考資料:

2023年十大科學新聞

一、發現「愛因斯坦地磚」 用地磚鋪滿一個平面有各式各樣的拚接方式,最簡單的當然是用正方形、正三角形或正六邊形拼接,但這樣太過單調無趣,因此自古數學家們就嘗試用兩種以上的不同幾何形狀來鋪滿平面,尤其伊斯蘭學者更是在建築中發揮得淋漓盡致。 不過這樣雖然大大增加了美感,卻仍有明顯的規律性,同樣的圖案不斷往四周延伸,也就是所謂的「週期性重複」。那麼是否有「非週期性重複」的拼接方法? 數學家在1964年找到了這種拼接方法,不過需用到20,426種地磚,後來又簡化到103種形狀。因為對黑洞的研究而獲頒2020年諾貝爾物理獎的潘洛斯(Roger Penrose),於1974年又進一步發現兩種地磚形狀,可以非週期性地鋪滿整個平面。這令人不禁要追問:是否可能減少到只用一種地磚?由於德文的「一塊石頭」(ein stein) 和「愛因斯坦」(Einstein)同音,因此這種假想中的地磚也叫「愛因斯坦地磚」。 大部分的數學家直覺上都認為不可能有愛因斯坦地磚,不過退休的印刷技師史密斯(David Smith)在2022年發現一種13邊形,這種形狀和其鏡像的組合(也就是地磚的正面和反面)似乎可以不重複地完全鋪滿。但他無法加以證明,於是求助於另外三位數學家。2023年3月,他們四人發表論文證明史密斯的確找到了愛因斯坦地磚。 緊接著在5月,他們又發現不需要鏡像就能不重複地鋪滿平面的方法,而且這個13邊形還可以再變形出一系列的愛因斯坦地磚。誰能料到,長久以來普遍認為不可能的數學問題,就這麼解決了,而且破解的還是一位把數學當閒暇興趣的業餘玩家。 二、成功從太空將電力傳回地球 太陽能是取之不竭的乾淨能源,不過由於日夜交替與天候因素,太陽能板所能產生的電力終究有無法突破的上限。布署在太空的太陽能板就一天24小時都會受到日照,如果能將所產生的電力送回地球,不就可以大幅改善能源問題? 這個科幻作品中早就有的構想如今終於證明是可行的。2023年6月1日,加州理工學院的團隊宣布他們成功從地球軌道上的「太空太陽能演示器一號」(Space Solar Power Demonstrator-1, 簡稱SSPD-1),將太陽能轉換的電能,透過微波傳送到地面上的指定位置。 雖然這項「微波陣列傳輸電力低軌道實驗」(Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment, 簡稱MAPLE) 還只是概念驗證,要提供足夠電力仍有許多工程問題要克服,但這已為太空太陽發電邁開重要的一步。 三、室溫超導體成真? 2023年7月27日,韓國科學技術研究院的團隊發表論文,宣稱發現一種以銅摻雜鉛磷灰石的合成材料”LK-99”,在常溫常壓下就有超導現象,也就是零電阻以及完全抗磁性。這則新聞一出立即轟動全球,因為如果屬實,那麼從能源、交通、醫療,乃至各種電子用品及電氣設備,都將產生革命性的躍進,徹底改變人類的科技文明。 世界各地的學術機構立即進行實驗加以驗證,結果發現LK-99並不是超導體,只是具有一定的抗磁性。韓國團隊宣稱的重大突破終究是烏龍一場,室溫超導體這個聖杯還有待科學家們繼續追尋。 四、探測器首度在月球南極成功著陸 2023年8月23日,印度的「月船3號」(Chandrayaan-3) 成功在月球南極軟著陸。由於月球的兩極地區崎嶇不平,又有巨大的隕石坑,較不容易著陸,因此之前美國、蘇聯及中國的登月任務都是選擇較為平坦的中低緯度區域。如今印度不僅成為第四個成功登月的國家,更是史上首度在月球南極登陸。 印度之所以選擇較困難的月球南極,是因為2008年發現那裏的隕石坑底下蘊藏豐富的水冰。水不僅可以供太空人飲用,經電解處理成氧氣和氫氣後,還可分別供太空人呼吸及作為火箭燃料,是建立月球基地的必要資源。而且隕石坑周邊高聳的山峰一直受到陽光照射,宛如永晝,在峰頂上架設太陽能板,便能為月球基地提供源源不絕的電力。 接下來其它國家當然也將陸續進行登陸月球南極的太空任務,尤其這次印度全部才花費7,500萬美元,倘若藉此低廉的成本為其它國家提供登月服務,勢將改變原本由少數強國把持的生態,展開新一輪的太空競賽。 五、人類祖先曾瀕臨滅絕 現在分布全球的人類都是源自五萬年前至二十萬年前,陸續走出非洲的智人;他們取代了更早離開非洲的尼安德塔人,卻也因為混血而把尼安德塔人的部分基因留傳了下來。 若更往前推,智人和尼安德塔人在70萬年前有共同的祖先,當然也算是我們人類的祖先。根據刊登於2023年8月31日出刊的《科學》期刊的一篇論文,人類的祖先在90萬年前曾急遽銳減,僅1.3%倖存下來,繁衍的個體數量最少時只有1,280個,而且接下來 11萬7千年都沒有再擴增。 這個數字實在令人觸目驚心,在那麼長的時間裡,倘若有嚴重一點的危險或災難,人類祖先就從此滅絕了。這也讓人不禁省思,高達98.7%的人類祖先之所以消失,肯定是環境變遷所致,如今人類造成的地球暖化導致氣候變遷的問題日益嚴重,我們豈能不積極挽救,以免重蹈瀕臨滅絕的覆轍。 六、NASA回收探測器採集的小行星樣本 小行星探測器「歐塞瑞斯號」(OSIRIS-REx)於2016年發射升空,2020年10月降落在小行星貝努(Bennu)表面,成功採集了170克的樣本,隨後飛返地球。 2023年9月24日,歐塞瑞斯號在距離地表10萬公里處釋放樣本艙後,隨即飛往另一顆小行星阿波菲斯(Apophis)。樣本艙安全降落在猶他州,NASA人員回收後將分析樣本的成分,以了解小行星貝努的組成。 貝努在45億年前太陽系形成初期就存在了,從它的成份可以有助於了解太陽系的形成與演化。目前初步確認貝努有豐富的含水礦物及有機化合物,似乎呼應了小行星在數十億年前撞擊地球,帶來水分與生命形成所需的物質。 歐塞瑞斯號成功帶回樣本,代表日後可以同樣方式取回更多天體的樣本,揭露更多宇宙奧秘。 七、首度為單一原子照X光 用X光照射原子排列整齊的晶體,位於不同位置的原子所散射的X光互相干涉,而形成明暗相間的繞射圖案,便可從而得知晶體的結構。若是想直接觀察材料表面凹凸不平的細微形貌,則可以使用掃描穿隧顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope, STM),不僅能觀察到原子層級的差異,甚至還可以移動原子的位置。 X光繞射技術主要用來分析晶體結構,無法檢測單一原子;STM雖然能觀測到單一原子,卻無法判別是何種元素的原子。2023年5月31日出刊的《自然》(Nature) 期刊,俄亥俄大學和美國阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)的研究團隊發表他們結合STM和同步輻射X光的技術,首度成功拍攝單一原子的X光照,並能判讀出原子的物理化學特性。 不要誤會,這不是像人體的X光照那樣,直接看到原子內部,而是偵測X光照射原子後所產生的變化。不同元素會吸收不同波長的光,使得經過的X光光譜在特定波長出現暗線,該團隊便是如此從一個鐵原子和六個铽原子形成的環形結構中,判別出何者是鐵、何者是铽,並得知兩者如何形成彼此結合的化學鍵。 這項技術不僅可以檢測出極微量的元素,也可以幫助科學家設計材料;此外,或許就如同許多新發明,未來還會衍生出現在無法想像的應用呢。 八、 …